Hier habe ich zu zeigen versucht, daß Ulm nicht nur aus dem höchsten Kirchturm der Welt besteht. Aber auch das Ulmer Münster besteht nicht nur aus dem besagten Turm.

Ein gewisser Elias Frick schrieb 1718 ein Buch über das Münster und leitete es ein mit den Worten: „Nicht leichtlich wird ein Reisender Ulm passiren / der nicht solte das unvergleichliche Gebäude deß Münsters mit Verwunderung ansehen / und fragen: wer dasselbe angeleget? auch / auf Vernehmen / dass die Burger aus ihren Mitteln solches aufgeführer / seine Verwunderung vergrössern.” Das ist tatsächlich kaum faßbar: Die Stadt Ulm hatte bei der Grundsteinlegung (1377) knapp 10.000 Einwohner, und sie leistete sich eine Kirche von 139 Meter Länge und einer Innenraumbreite von fast 50 Metern.

Bis dahin hatte die Pfarrkirche außerhalb der Mauern gelegen. Spätestens nach einer Belagerung durch Kaiser Karl IV. stand fest, daß das kein erträglicher Zustand war, und so begann man mit dem Bau in der Stadtmitte.

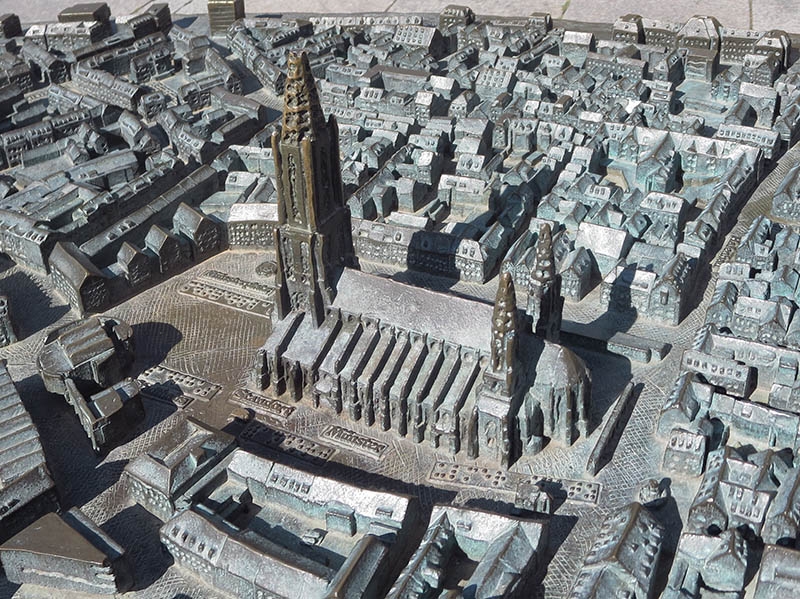

Schauen wir das Münster erstmal von außen an. Mit dem größtmöglichen Abstand läßt sich ein Foto von seiner Westseite machen; nach dem Entzerren (dem Beseitigen der stürzenden Linien) am Computer sieht es so aus. Der Vergleich zwischen dem Bauwerk und den ameisenhaften Leuten im Vordergrund gibt einen Begriff von der Größe des Ganzen. Der Turm wurde freilich erst im 19. Jahrhundert vollendet. Einen ganz guten Vergleich zwischen dem Münster und den vier-, fünfstöckigen Häusern in seiner Umgebung bietet auch das auf dem Münsterplatz aufgestellte Stadtmodell. Das nächste Bild ist aus dem 1. Stock des gegenüberliegenden Cafés aufgenommen.

Zwei Portalfiguren (die Madonna und der heilige Martin) ...

... und die berühmteste Figur: Der „Schmerzensmann” von Hans Multscher. Man liest überall, dieses Werk des noch jungen Multscher müsse damals äußerst provokativ gewirkt haben. Nun, nicht nur damals – noch heute macht man unwillkürlich einen Schritt rückwärts, wenn einem dieser steinerne Christus entgegentritt. Beim ersten Mal jedenfalls; inzwischen ist er mir viel zu vertraut. Den Eindruck, den diese Statue (1429) zwischen den anderen, den konventionell gotischen Figuren am Münsterportal macht, kann ein Foto leider nicht wiedergeben.

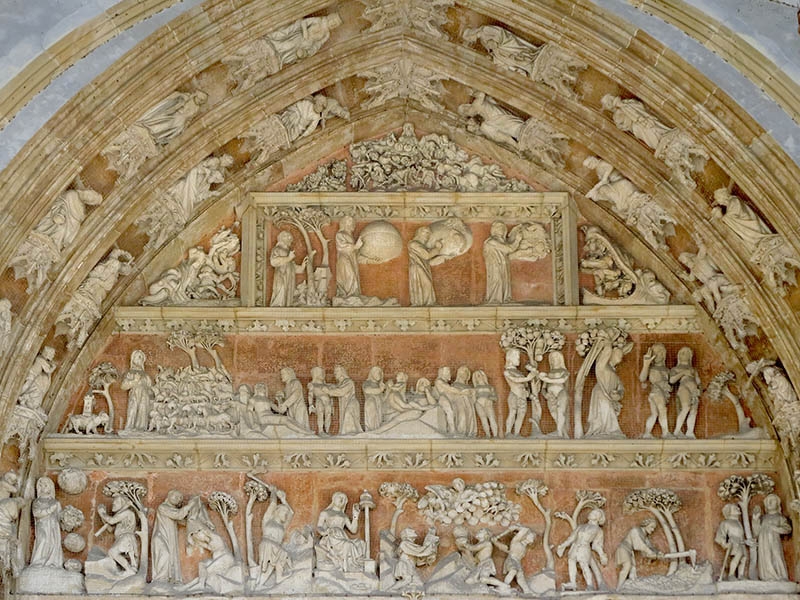

Das riesige Tympanon zeigt in vielen Szenen die Schöpfungsgeschichte und die Geschichte von Adam und Eva bis zur Ermordung Abels. Es ist interessant zu sehen, wie Gott die Welt erschafft – als Kugel; es kann also keine Rede davon sein, daß man um 1380 noch glaubte, die Erde sei eine Scheibe.

Mein Liebling ist dieser Elefant, der in der Szene von der Erschaffung der Tiere der übrigen Tierwelt gegenübersteht. Niemand hatte ja je einen Elefanten gesehen; man wußte, daß er einen Rüssel hat, und aus der antiken Literatur war bekannt, daß Aufbauten auf dem Rücken von Kriegselefanten das Beschießen von Feinden ermöglichten ...

Neben dem Hauptportal gibt es weitere Eingänge an den Längsseiten des Münsters. Ihre Bogenfelder sind älter als die Eingänge selbst: Für den Münsterbau wurde die alte Pfarrkirche außerhalb der Stadtmauer regelrecht ausgeschlachtet – Steinblöcke und ganze Bauteile, darunter die Seitenportale, wurden in das neue Bauwerk eingebaut.

Ein Portal an der Nordseite zeigt die Geburt Christi und die Anbetung der Könige. Von ihrem Lager schaut Maria zu, wie zwei Frauen das Neugeborene baden (und Josef bringt weiteres Wasser). Das auf Weihnachtsbildern der Ostkirche häufige Bademotiv ist im Westen sehr selten. Ganz oben vergreifen sich Ochs und Esel an der Windel in der leeren Krippe.

An dem Passionsportal (um 1370, ebenfalls an der Nordseite) gefällt mir die Szene der Gefangennahme Christi: Die Häscher müssen umständlich über einen Zaun steigen – hatte der Garten Gethsemane denn kein Tor? Offensichtlich machen sie sich auf Kampfhandlungen gefaßt: ganz rechts ist einer dabei, seine Armbrust zu spannen.

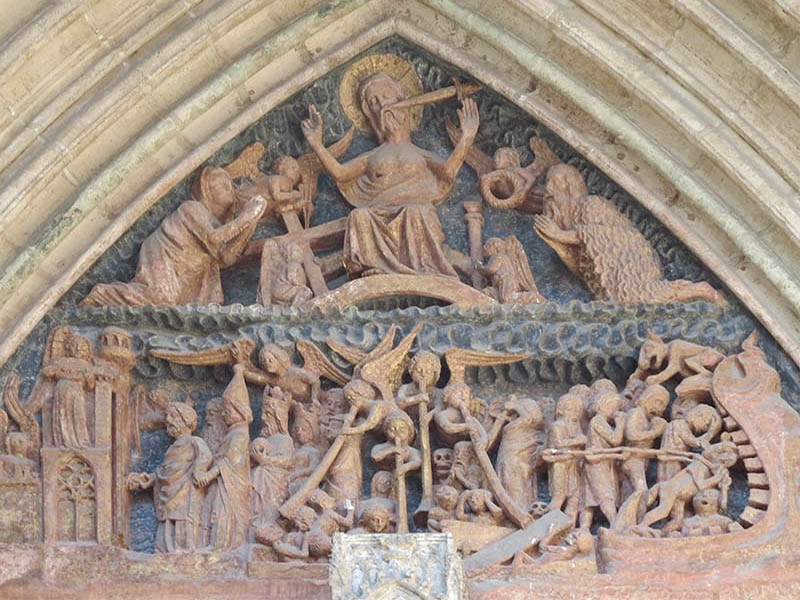

Das Gerichtsportal (um 1360) an der Südseite zeigt, wie zu den von Engeln geblasenen Trompeten des Jüngsten Gerichts die Guten nach links zur Paradiesespforte gewiesen werden, während rechts ein Teufel die Bösen an einer Kette in den Höllenrachen zerrt.

Gehen wir nun hinein. Es gibt im Netz Innenaufnahmen vom Mittelschiff (d. h. von einem Teil des Mittelschiffs) – so richtig gut sind sie alle nicht, was mich beruhigt, denn mir ist keine brauchbare Aufnahme gelungen. Als Ersatz bekommt ihr hier einen Einblick in die zwei nördlichen Seitenschiffe. So wie es hier aussieht, war es keineswegs geplant gewesen. Ursprünglich war das Münster nur dreischiffig, aber schon bald zeigte sich, daß die zu breiten und schweren Gewölbe der Seitenschiffe das ganze Gebäude zum Einsturz bringen würden. Deshalb wurden die runden Säulen eingezogen und die nunmehr je zwei Seitenschiffe mit neuen, leichteren Gewölben überspannt.

Im Inneren gibt es nun sehr viel zu sehen, so daß ich eine Auswahl nach eigenen Vorlieben treffen muß (und danach, was sich fotografieren läßt – vom 26,5 m hohen Sakramentshaus z. B. wäre bei dem hier möglichen Format kaum etwas zu erkennen).

Ja, es gibt noch eine Menge zu sehen – obwohl die Kirche im Jahre 1530, als sich die Stadt zur Reformation zwinglischer Prägung (also der ganz bilderfeindlichen Richtung) bekehrte, ausgeräumt wurde: „Weßhalben man in besagtem Jahr alle Altäre aus der Kirchen miteinander wegthat. Als es aber schwer hergehen wolte / bunde man Sailer und Ketten darum / spannete sodann Pferdte an diese / und risse vermittelst derselben mit gröster Gewalt alles herunter: alle Heiligen-Bilder an Säulen und Wänden ...” 60 Altäre wurden entfernt; zuvor hatten Stifter und Besitzer von Altären und Bildern ihr Eigentum abholen können. Manches wurde irgendwo eingelagert; Hölzernes, so verfügte der Rat der Stadt, solle man „armen Leuten zu Brennholz” geben.

Ausdrücklich vom Stadtrat geschützt wurde das Chorgestühl. Da ich von dem recht ähnlichen Gestühl in Blaubeuren schon mal Bilder gezeigt habe, mache ich es hier kurz:

Die Heiligen Sebastian und Christophorus hatten wohl das Glück, daß sie als Stützen des Sakramentshauses unverzichtbar waren – so blieben die leicht unterlebensgroßen Figuren erhalten.

Einige reiche Familien hatten ihre Privatkapellen im Münster. Die Ausstattung dieser Kapellen wurde nicht angetastet, da die Räume ohnehin für "Unbefugte" nicht zugänglich waren. Dazu gehört ein aus acht Einzelszenen bestehendes Marienleben (1509); hier die Geburt Mariens – ein schöner Einblick in die Wohnstube eines wohlhabenden Bürgerhauses.

Vor allem aber liebe ich den Barbara-Altar, genauer: seine Seitenflügel. Dargestellt sind natürlich vier heilige Frauen: Lucia, Scholastika, Ursula und Afra. Aber wenn ich sie sehe, muß ich immer denken: Ulmerinnen! Wer auch der Künstler war (man weiß es nicht), er muß seine Ulmer Nachbarinnen gut gekannt haben: Selbstgerecht, klatschsüchtig, immer auf der Suche nach Verfehlungen anderer, über die sie sich mit der besten Freundin das Maul zerreißen konnten ...

Im Ulmer Münster stehen zwei große Truhen, und über jeder ist ein Bild angebracht. Die stilistisch sehr verschiedenen Bilder tragen beide dieselbe Aufforderung: „Gebtt vmb gottes willen haus armen leutten.” („Hausarme” waren Stadtbewohner, die auf die Hilfe anderer angewiesen waren, aber nicht öffentlich bettelten.)

Nach Einführung der Reformation hatten die Städte ein unvorhergesehenes Problem: Mit der Auflösung der Klöster brach das Sozialsystem, so unzulänglich es gewesen sein mag, zusammen. Die Witwen und Waisen, die Kranken, Armen und „Elenden” fielen der Gemeinde zur Last, und es gab kein Steuersystem, mit dem man dafür Geld eintreiben konnte. Man mußte also an die Wohltätigkeit der Bürger appellieren; diese freilich waren wenig zur Wohltätigkeit geneigt, da die ewige Seligkeit ja nun nicht mehr durch gute Werke zu erwerben war, sondern allein durch die Gnade. Diesem Mangel sollten die in den Kirchen aufgestellten „Armenkästen” abhelfen.

1543 wurden die Bauarbeiten am Münster eingestellt. Der auf 150 Meter geplante Hauptturm war erst etwa 100 Meter hoch. Die Mittelalterbegeisterung des 19. Jahrhunderts und ein neuer Wohlstand in der Stadt führten dazu, daß die Arbeiten 1844 wieder aufgenommen wurden. Im Inneren stieß man sich nun wieder an den leeren Konsolen, auf denen vor Einführung der Reformation Heilige gestanden hatten, und so gab man nun neue in Auftrag.

Zum Mittelschiff hin stehen jetzt die Apostel, gegen die ja auch Evangelische nichts einwenden können (und die da wahrscheinlich früher auch schon gestanden hatten, ehe man sie „mit Seilen und Ketten” herunterriß). Die Seitenschiffe aber haben nun „evangelische Heilige” bekommen, und es ist interessant zu sehen, welche Persönlichkeiten im 19. Jahrhundert dazu ernannt wurden. Da finden wir den Schulgründer August Hermann Francke, den Komponisten Johann Sebastian Bach, Herzog Christoph von Württemberg, den Reformator der württembergischen Landeskirche, und den Schwedenkönig Gustav Adolf, der nach evangelischer Auffassung durch sein Eingreifen im 30jährigen Krieg die Existenz des deutschen Protestantismus gerettet hat.

Wer sich aber die Statuen ansieht, darf keinesfalls die Konsolen darunter übersehen. Die sind noch gotisch, und manche sind ganz wunderbar.

1890 war das Münster fertig – mit dem Turm, der noch um ein paar Meter höher geworden ist als im Spätmittelalter geplant. Nun wäre ein Bericht über das Münster unvollständig ohne den Spatzen, der vor allem für den Ulm-Tourismus von größter Bedeutung ist. Die mit ihm verbundene Geschichte besagt, daß die Ulmer einen zum Münsterbau bestimmten langen Balken nicht durchs Stadttor zu bringen wußten. Sie dachten schon daran, das Tor einzureißen, als sie einen Sperling sahen, der mit einem Zweig im Schnabel zu seinem Nest flog und den Zweig längs in den Schnabel nahm, als sich das Einflugloch zu eng erwies. Da hatten auch die Ulmer Bauleute ihre Erleuchtung, und aus Dankbarkeit setzten sie dem Spatzen auf dem Münsterdach ein Denkmal.

Ein Spatz sitzt wirklich auf dem Dach. Der erste kam 1858 dorthin, der heutige 30 Jahre später. Daß aber da oben schon Jahrhunderte früher ein Vogel angebracht war, ist sicher; man weiß nicht, wie er aussah, und es wird vermutet, daß ein Reichsadler gemeint war.

Die Sage ist erst seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts belegt. Vielleicht hat sie der Ulmer Konditor Gustav Adolf Tröglen erfunden, der auch malte und dichtete; zumindest hat er sie in Verse gebracht und zugleich Zuckerzeug in Spatzenform hergestellt, das er mit seinem beigefügten Gedicht verkaufte. Das Café Tröglen gibt es noch, und es verkauft auch heute noch Spatzen als süße Reisemitbringsel. Andenkenläden führen den Spatzen auf Tassen, Untersetzern, T-Shirts und was sich sonst dafür eignet, und im Straßenbild begegnet man ihm auch hier und da.