Budapest, Denkmalrundgang zwischen Elisabeth- und Margarethenbrücke

Teil 1

Ich entschloss mich während meines Urlaubs 2008 zu einem Denkmalspaziergang zwischen Elisabeth- und Margarethenbrücke in Budapest.

Es stellte sich mir die Frage: Wo fange ich an?

Da musste ich nicht lange überlegen. Der erste Weg führte mich zu der Frau die mich fasziniert:

Erzsébet királyné Königin Elisabeth

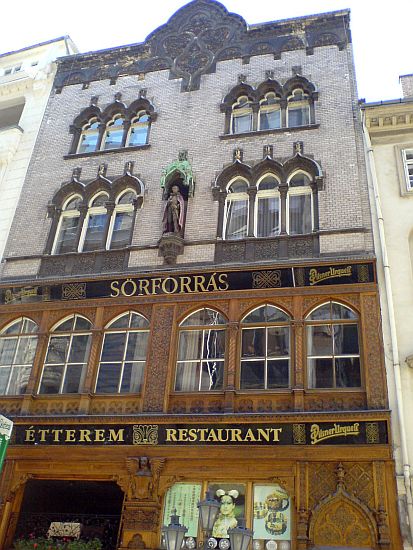

Ich fuhr mit dem Auto bis zum Rudas Fürdő und stellte es dort ab.

Unter der "Erzsébet híd" hindurch ging ich zur "Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn".

Sissi sitzt in der grünen Oase der Straßenschleife, die von der Elisabethbrücke zum Hotel Gellért führt, dem Döbrentei tér.

Am Hang des Gellertberges sieht man das Denkmal des Heiligen Gerhard.

Inmitten der großstädtischen Hektik findet man hier einen Ort der Ruhe.

Die bayerische Herzogstochter, die wir alle als Sissi kennen, heiratete 17-jährig "Franz Joseph I." und wurde Kaiserin von Österreich.

Sie umgab sich bevorzugt mit ungarischen Hofdamen und pflegte Kontakte zu ungarischen Schriftstellern wie "József Eötvös" und "Jókai Mór".

Sie war befreundet mit dem "Weisen der ungarischen Nation", "Ferenc Deák",

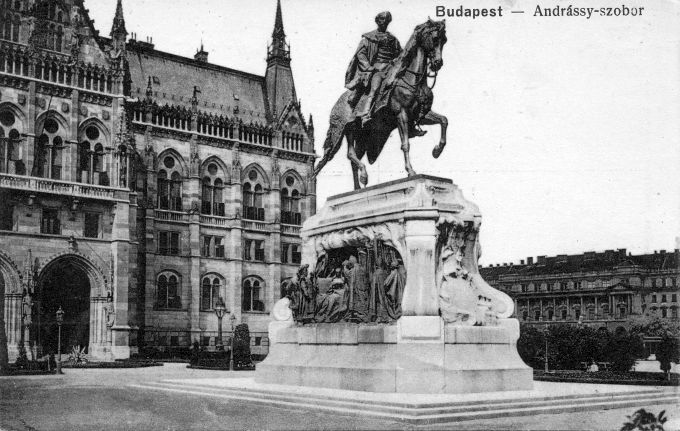

und dem späteren Außenminister der kaiserlichen und königlichen Doppelmonarchie, dem Grafen "Gyula Andrássy".

Am Zustandekommen des "österreichisch-ungarischen Ausgleichs" war Sissi maßgeblich beteiligt.

Am 8. Juni 1867 wurde Sissi zur "Erzsébet királynő", zur Königin von Ungarn gekrönt.

Danach verbrachte Sissi viele Tage im Grassalkovich-Schloss in Gödöllő, dem Krönungsgeschenk Ungarns.

In Budapest verlor Sissi 1857 ihr erstes Kind, Erzherzogin Sophie, im Alter von 2 Jahren.

Am 22. April 1868 gebar Sissi ihr "ungarisches Kind", Erzherzogin Marie Valerie, in der Burg von Ofen.

Sissi liebte Ungarn und die Ungarn liebten ihre Königin.

Am 10. September 1898 wurde Elisabeth in Genf von einem italienischen Anarchisten ermordet.

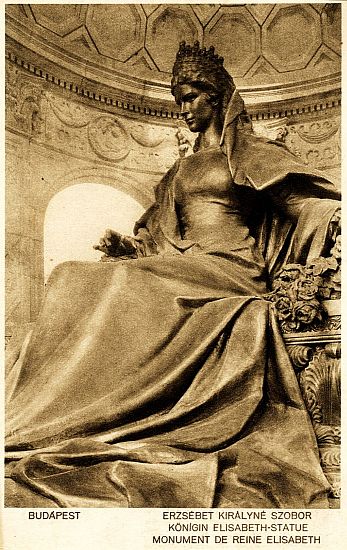

Die Bronzefigur der Königin, ein Werk von György Zala wurde in einem Pavillon von Rezső Hikisch am 25. September 1932 am Eskű tér (heute március 15. tér) aufgestellt.

Ein Bild von der Einweihung

Geschützt von Regen und Sonne saß die ungarische Königin in ihrem Pavillon.

Noch 1950 war der Pavillon an seinem Platz.

Dann passte er nicht mehr zur Politik!

1953 wurde das Denkmal abgetragen und die Statue eingemottet.

1985 wurde, nach der Restaurierung durch Walter Madarassy, die Bronzefigur von "Erzsébet kiralyné" an ihrem jetzigen Standort

an der Budaer Auffahrt zur Elisabeth-Brücke, am Döbrentei tér wieder aufgestellt.

Es ist eine der schönsten Darstellungen der ungarischen Königin!

Nachdem ich Sissi ausgiebig betrachtet und fotografiert hatte ging ich die Stufen hinauf zur Erzsébet híd (Elisabethenbrücke).

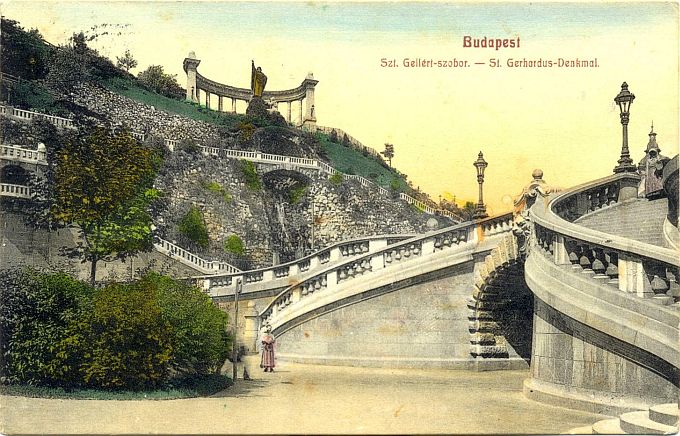

Nach ein paar Metern in Richtung Pest drehte ich mich um und erblickte das Denkmal vom Szent Gellért (Sankt Gerhardus) in einem Säulenhalbkreis.

Etwa auf halber Höhe des etwa 130 Meter hohen, nach ihm benannten Szent Gellért hegy (Blocksberg) – einem Dolomitklotz –

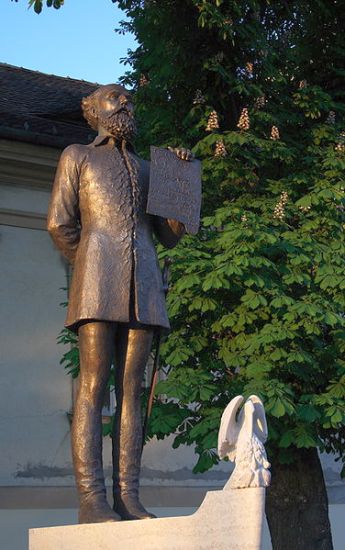

steht die von Gyula Jankovits 1904 geschaffene Bronzefigur des heiligen Gerhard.

So sieht der Gellértberg heute aus.........

........... und so sah das etwa 1930 aus.

König István (Stephan) hatte den Benediktinerabt Gerhardus aus Venedig als Missionar, Bischof und Erzieher seines Sohnes Imre nach Ungarn berufen.

Der Legende nach soll er bei den Heidenaufständen 1046 in ein Fass genagelt vom Berg in die Donau gestoßen worden sein.

Er soll auf der gegenüberliegenden, der Pester Seite der Donau, dort wo jetzt die innerstädtische Pfarrkirche steht, begraben worden sein.

Das Bild zeigt die innerstädtische Pfarrkirche (Belvárosi Plébániatemplom) an der Pester Seite der Elisabethbrücke mit ihrer markanten Doppelturmfassade von 1723.

In der romanischen Vorläuferkirche wurde 1211 Elisabeth (die spätere Heilige), die vierjährige Tochter von König Andreas II., mit dem künftigen Landgrafen Ludwig von Thüringen verlobt.

Im Inneren der Kirche verbindet sich der edle, hochgotische Umgangschor nach französischem Vorbild (Ende 14. Jh.) mit einem barocken Langhaus.

Eine Gebetsnische (Mihrab) im Chor verrät die Nutzung als Moschee.

Wertvollster Kunstbesitz sind gotische Freskenreste eines italienischen Wandermalers in der Taufkapelle sowie die beiden Sakramentsnischen aus Rotmarmor,

bahnbrechende Werke der Frührenaissance in Ungarn (1507).

Doch bevor ich die Kirche erreichte habe ich noch ein paar Bilder von der Donau gemacht.

das Pester Ufer mit dem Parlament im Hintergrund

die Donau, die gar nicht so blau wirkte, wie sie besungen wird

das Budaer Ufer mit dem Burgberg

Doch nun noch etwas zur Geschichte der Elisabethbrücke:

Die Brücke ist nach der österreichischen Kaiserin und ungarischen Königin Elisabeth benannt.

Sie verbindet Buda zwischen Burgberg und Gellértberg mit dem Platz des 15. März (Március 15. tér) in Pest.

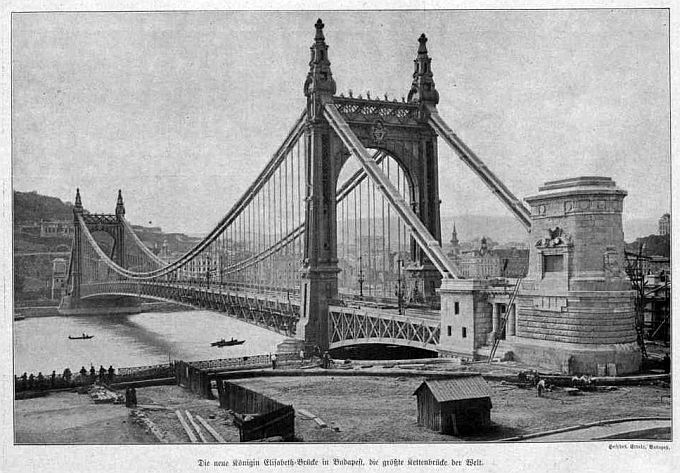

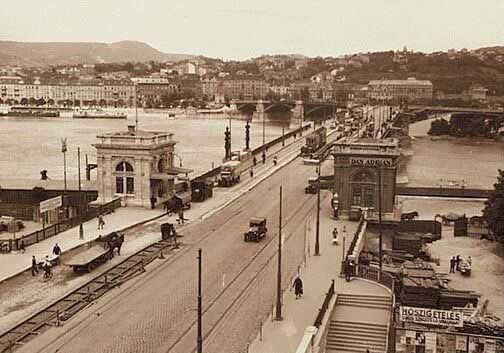

Die ursprüngliche Brücke war eine Kettenbrücke. Es war die vierte Brücke in Budapest, erbaut von 1898 bis 1903.

Elisabethbrücke im Bau

die Elisabetbrücke von der Budaer Seite aus..................

.................und von der Pester Seite aus

Mit je einem Pfeiler an den beiden Ufern hat die Elisabethbrücke eine Spannweite von 290 Metern und war zur Bauzeit die längste Brücke dieser Bauart weltweit.

Bei Kriegsende wurde sie, wie alle anderen Brücken auch, am 18. Januar 1945 beim Rückzug durch die deutschen Truppen gesprengt.

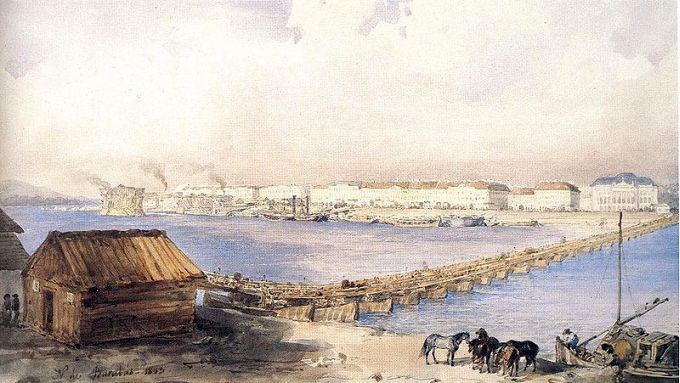

Hier kann man sehr gut die Pontonbrücke erkennen die von russischen Pionieren gebaut wurde.

Sie ist die einzige der Brücken in der Hauptstadt Ungarns, die nach dem Krieg nicht originalgetreu wiederaufgebaut wurde,

da sie dem modernen Verkehrsaufkommen gewachsen sein sollte.

Erst 1964 wurde an derselben, der schmalsten Donaustelle in Budapest, eine neue, breitere Hängebrücke aus Stahl dem Verkehr übergeben.

Baubeginn nach den Plänen von Pál Sávoly war 1960. Nur die alten Brückenpfeiler konnten wiederverwendet werden.

Im Gegensatz zur "Ferenc József híd" (Franz Joseph Brücke), die nach dem zweiten Weltkrieg in "Szabadság híd" (Freiheitsbrücke) umbenannt wurde,

hat die Elisabethbrücke auch die kommunistische Zeit ohne Namenswechsel überstanden!

die neue Elisabethbrücke bei der Belastbarkeitsprüfung!

Heute sieht die Brücke so aus:

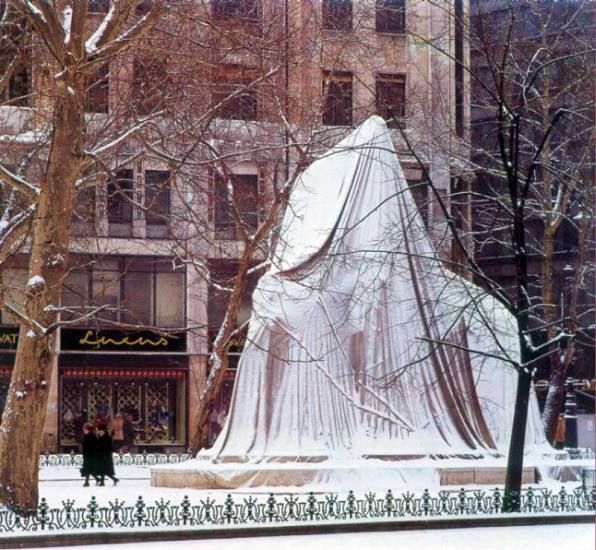

Auf diesem Bild könnt Ihr auch die Zitadelle, ein nach der Revolution von 1848/49 zwischen 1850 und 1854 von den Österreichern errichteter Festungsbau,

und das 1947 errichtete Freiheitsdenkmal, eine 14 m hohe Frauengestalt von Zsigmond Kisfaludi Stróbl, auf dem Gipfel des Gellértberges erkennen.

Hier noch ein Bild der Freiheitsstatue, das ich bei wikipedia gefunden habe:

Fortsetzung folgt

waldi ![]()

.....

.....

[/img]

[/img]