Was Auswärtige über Ulm wissen, beschränkt sich meist darauf, daß hier der höchste Kirchturm (161,53 Meter) der Welt steht. Da die Stadt aber nicht nur aus dem Münster besteht, will ich sie hier in ein paar Bildern vorstellen.

Das Ulmer Rathaus ist ein großes buntes Bilderbuch; jeder, der aus der Tiefgarage tritt und unvermittelt davorsteht, ist für einen Moment sprachlos. Die Fresken auf Nord- und Ostseite (1540) werden Martin Schaffner zugeschrieben, was viel Wahrscheinlichkeit für sich hat: Der urkundlich als Ulmer "Stadtmaler" Bezeichnete erhielt nach Einführung der Reformation (1530) keine kirchlichen Aufträge mehr, lebte aber noch bis zu seinem Tod (1547) in Ulm. Ende des 19. Jahrhunderts waren die Fresken allerdings stark verblaßt und wurden nach Resten und alten Abbildungen restauriert; Fehlstellen mußten halt im Stil des noch Vorhandenen ergänzt werden ... Die Südseite erhielt erst um 1900 eine Bemalung. 1944 ist das Rathaus zwar ausgebrannt, das Äußere hat aber nicht nennenswert gelitten.

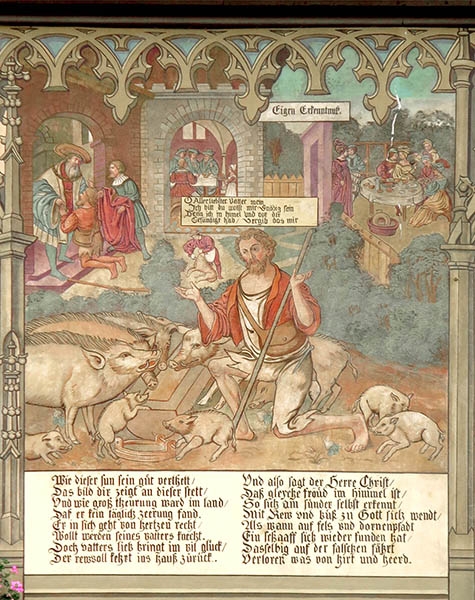

Die Bilder zeigen Tugenden und Laster anhand von Exempeln aus der Bibel oder der antiken Mythologie, teils mit ausführlichen Texten erklärt.

Ein Beispiel ist die Darstellung des Verlorenen Sohnes (Lukas 15, 11-32). Wie im Comic sind mehrere Szenen zu einem Bild vereinigt: Im Vordergrund hütet der Sohn die Schweine; rechts oben verpraßt er sein Geld in Gesellschaft an üppig gedeckter Tafel; links der heimkehrende Sohn vor dem Vater auf den Knien; oben in der Mitte das Festmahl zu Ehren des Heimgekehrten. Der Text des mit "Selbsterkenntnis" ("Eigen Erkenntnuß") betitelten Bildes ist eine Art reformatorischer Predigt: Christus sagt, daß Freude im Himmel ist, wenn sich der Sünder selbst erkennt und mit Reue und Buße zu Gott wendet.

Und zwei Beispiele dafür, wie die ungleich breiten Felder zwischen den Fenstern gefüllt wurden. Hier sind es sprichwörtliche Weisheiten: Der Text unter der elegant gekleideten Frau ist auch heute noch gut verständlich: "Vil guts der frum [der Gute, Rechtschaffene] mit reden stifft / Ein böse zung vil leut vergifft." Mit manchen Gesetzen wird das Spinnennetz verglichen: Starken Wespen tut es nichts, aber viele kleine Mücken sterben darin.

Die astronomische Uhr ist ein Wunderwerk aus dem 16. Jahrhundert, aber leider völlig unverständlich. In einem von der Stadt Ulm herausgegebenen Erklärungsheftchen fragt der Verfasser einleitend, was wohl die Ulmer bewogen habe, sich ein solches Werk zu leisten, "das zu entziffern sogar im Raumfahrtzeitalter nicht einmal einem überdurchschnittlich gebildeten Oberstudienrat ohne eingehende Vorstudien gelingt". Da ich nicht zu dieser Personengruppe gehöre, haben mich auch die Erläuterungen in dem Heftchen überfordert. Zum Glück aber hat die Ulmer Uhr ihre eigene Website – für den, der sich dafür interessiert und die nötigen Vorkenntnisse mitbringt.

Fachwerk gibt es nicht mehr sehr viel in Ulm. Im Bombenkrieg des Zweiten Weltkriegs wurde die Altstadt zu 81% zerstört; zu den erhaltenen Gebäuden gehörte das Münster.

Berühmtestes Fachwerkhaus ist das 1406 erbaute "Schiefe Haus". Seine Nordseite stand auf stabilem Grund, seine Südseite zum Flüßchen Blau dagegen nicht, und so neigte sich das Haus schon sehr bald und mußte durch Säulen gestützt und im Laufe der Jahrhunderte immer wieder durch Umbauten gesichert werden. Heute ist das Gebäude ein teures Hotel, und mein früherer Chef, der mal dort übernachtet hat, schilderte, wie seltsam man sich fühlt auf einer waagerechten Matratze über abfallendem Boden unter schräger Decke innnerhalb schiefer Wände. (Das Haus und seine Restaurierung werden hier ausführlich beschrieben.)

Damit sind wir im Fischer- und Gerberviertel angekommen, das neben der Besichtigung des Ulmer Münsters zum Pflichtprogramm des Ulm-Besuchers gehört. Die Bauten auf den folgenden Bildern waren früher Gerberhäuser: Die Tierhäute wurden im fließenden Wasser der Blau und ihrer Nebenkanäle gespült und zum Trocknen aufgehängt in den offenen Galerien, die heute als Loggien erkennbar sind. In den alten Gerbervierteln stank es fürchterlich; heute ist das Viertel idyllisch, und passend urig und anheimelnd sind die vielen Gaststätten eingerichtet, zwischen denen der Besucher in diesem Ausgeh-Stadtteil wählen kann.

Dieses Fresko mit einer Ansicht der Stadt Belgrad (damals "Griechisch-Weißenburg") erinnert an die großen Zeiten der Ulmer Donauschiffer. Aber was hat Ulm mit Belgrad zu tun?

Jahrhundertelang waren die "Türkenkriege" ein europäischer Alptraum. Mit der Eroberung Belgrads vom Wasser aus im Jahre 1717 schien diese Gefahr endgültig ausgestanden. Noch im selben Jahr wurde am Zunfthaus der Schiffer das Fresko angebracht, zur Erinnerung an das Ereignis und an die von Ulm ausgehenden Truppentransporte auf der Donau.

Als ehemals freie Reichsstadt von einiger Bedeutung hatte Ulm natürlich auch seine "Fürstenherberge". Das war die „Krone”, die schon 1320 als Gasthaus erwähnt wurde und stolz darauf ist, 30 verschiedene Kaiser und Könige zu ihren Logiergästen gezählt zu haben. Heute ist sie nur noch Restaurant, und im Sommer sitzt man draußen in dem Hof zwischen gotischem Fachwerk und Sgraffito aus der Renaissance.

Und damit ihr hier auch etwas seht, auf das kein Tourist aufmerksam gemacht wird und das sicher nicht vielen auffällt: Hoch oben auf einem Giebel wird soeben der heilige Bischof Valentin enthauptet. Die ungewöhnliche Wetterfahne ließ der Ulmer Stadtbaumeister Karl Ferdinand Thrän, dem wir die Fertigstellung des Münsterturms im 19. Jahrhundert verdanken, für die kleine gotische Valentinskapelle neben dem Münster anfertigen. Der evangelische Rat der Stadt lehnte sie als "zu katholisch" ab, und so schmückt sie nun seit 1882 den First eines Bürgerhauses in der Altstadt.

Eine besondere Zierde unserer Stadt sind die schönen Brunnen. Der älteste ist der Marktbrunnen, der "Fischkasten". Früher verkauften die Ulmer Fischer ihre frische Fangware lebendig, indem sie Flechtkörbe mit den Fischen in den Brunnentrog stellten – daher der Name. Drei Ritterfiguren am Brunnen tragen Schilde mit dem Wappen Ulms und dem Reichsadler als Ausdruck für den Stolz der Stadt auf ihre Reichsunmittelbarkeit.

Überraschend für eine Stadt, die im 19. Jahrhundert eine Wetterfahne mit der Darstellung eines Märtyrers für "zu katholisch" befand, sind drei Brunnen mit Heiligenfiguren. Sie wurden in den 1580er Jahren aufgestellt; die Brunnensäulen mit ihren "Fratzen" stammen vom damaligen Stadtbaumeister Claus Bauhofer, zwei der drei bekrönenden Statuen aber sind noch gotisch.

Der 1,80 m hohe Christophorus und der Petrus wurden Ende des 15. Jahrhunderts für Ulmer Kirchen geschaffen. Nachdem die Stadt sich zur Reformation bekannte, wurden die "Götzen" aus den Kirchen entfernt; Plastiken, die nicht zerstört wurden, dürften in irgendwelchen Abstellräumen gelandet sein, aus denen sie 50 Jahre wieder hervorgeholt wurden, um die neuen Brunnen zu schmücken.

Anders ist es mit dem Georgsbrunnen. Die Figur des Drachentöters entstand 1584, gleichzeitig mit der Brunnensäule. Daß in der evangelischen Stadt ein neuer Brunnen mit einer Heiligenfigur geschaffen wurde, wird damit erklärt, daß es an dieser Stelle, vor einer nicht mehr existierenden Georgskapelle, auch vorher schon einen Georgsbrunnen gab.

Im "Neuen Bau", der um 1600 als städtisches "Allzweckgebäude" errichtet wurde, steht im Hof der Hildegardbrunnen. Die Hildegard, die hier gemeint ist, war die dritte Ehefrau Karls des Großen (der zu ihrer Lebenszeit noch nicht Kaiser war); sie starb mit 26 Jahren kurz nach der Geburt ihres neunten Kindes. Daß sie hier zu Brunnen-Ehren kam, verdankt sie der Tatsache, daß sie aus einem schwäbischen Herzogshaus stammte und bei ihrer Heirat (als 13jährige) das Gebiet um Ulm mit in die Ehe brachte.

Der Löwenbrunnen von 1590 ist nicht zu übersehen, denn er steht auf dem Münsterplatz und fast vor dem Café, in dem man sich nach Münsterbesichtigung oder Turmbesteigung stärkt. Die Rücken an Rücken stehenden Löwen tragen wie die Ritter am Fischkasten-Brunnen das Ulmer Stadtwappen und einen Schild mit dem Reichsadler.

Dagegen ist es eher Glückssache, ob man den bronzenen Delphinbrunnen findet. Er steht auf dem Platz an der kaum beachteten Südseite des Münsters und zudem im Sommer im tiefen Baumschatten. Schade, daß der Renaissancebrunnen heute einen so ungünstigen Standort hat, denn er ist wirklich reizvoll: An dem 1585 geschaffenen Brunnen mit seinen acht Delphinen überschneiden sich 52 kleine Wasserstrahlen.