In Bayern liegt auf halber Strecke zwischen Nürnberg und Augsburg der Naturpark "Altmühltal - Südliche Frankenalb". In dieser Region, zwischen Solnhofen und Eichstätt, werden die sog. Solnhofener Plattenkalke abgebaut, die vor allem als Fossillagerstätten bekannt geworden sind.

Dieses Gestein wurde vor ca. 145-150 Mio. Jahren schichtweise abgelagert; die einzelnen Schichten lassen sich in Platten voneinander abheben. Auf Erläuterungstafeln bei Steinbrüchen, die für Besucher zugänglich sind, wird die Entstehung so erklärt:

[INDENT]"Im oberen Jura erstreckte sich im heutigen Süddeutschland ein tropisch warmes Flachmeer mit guten Lebensbedingungen für kalkabscheidende Organismen. Sie war durch zahlreiche Riffzüge und dazwischen liegende wannenartige Lagunen stark gegliedert. In diesen Lagunen wurden immer wieder Tier- und Pflanzenreste von Kalkschlammschichten bedeckt. Normalerweise wird so ein Gefüge durch eine Vielzahl von bodenlebenden Meerestieren zerstört. Doch mit zunehmender Abschottung vom offenen Meer versalzten die Lagunen, trockneten zeitweilig aus, das Bodenleben erstarb. So blieben die Schichten erhalten und versteinerten im Laufe der Jahrmillionen." [/INDENT]

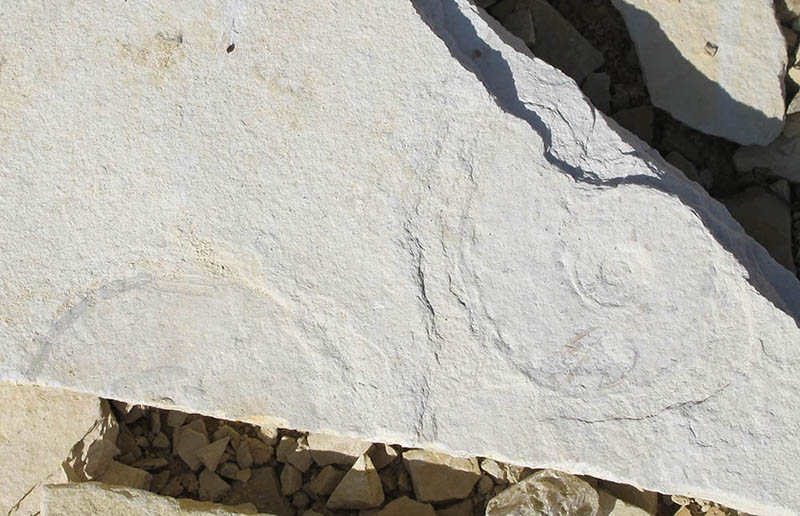

Die bis 30 cm dicken Plattenschichten sind gut zu erkennen an den Wänden des noch in Betrieb befindlichen Steinbruchs bei Solnhofen-Langenaltheim.

Der Steinbruch von Mörnsheim ist für Hobby-Fossiliensammler freigegeben. Diese "Höhle" hat ein Sammler geschlagen, um an noch unberührte Schichten heranzukommen.

In so einem Besuchersteinbruch läuft man über Schutt wie diesen: Eine Platte, die so gebrochen ist, daß mehrere Schichten erkennbar sind. Das länglich-rundliche Teilchen (links) ist vielleicht ein Koprolith, ein versteinertes Exkrement.

Mehrere Schichten im Profil, ganz von Dendriten gefärbt (dazu später noch Fotos und Erklärungen).

Während andere Steinbrüche an Berghängen wie offene Wunden in der Landschaft wirken, sind die Plattenkalk-Brüche nur zu sehen, wenn man direkt vor ihnen steht – oder besser: über ihnen. Es sind Gruben; ehe die abbauwürdigen Schichten erreicht sind, müssen erst acht, zehn Meter Abraum weggeschafft werden.

Der Abbau erfolgt in reiner Handarbeit: Nach dem Freilegen von geeigneten Schichten werden größere Plattenpakete vorsichtig mit Brechstangen und Spitzhacken herausgehebelt. Dann wird das Paket Lage für Lage in einzelne Platten aufgespalten.

Schon in römischen Villen und Bädern gab es Fußbodenbeläge aus Solnhofener Platten, später verwendete man sie in Kirchen und Schlössern. Solnhofer Platten werden auch heute noch für Bodenbeläge, Treppenstufen, Fensterbänke etc. verwendet. Berühmt wurde der "Solnhofener Schiefer" durch Alois Senefelders Erfindung der Lithographie (1798), für die dieser feinporigste Kalkstein der Welt das einzig geeignete Material ist.

Ein paar Bilder vom Steinbruch:

In Holzgestellen werden die Platten zum Abtransport gestapelt.

Die Steinbrüche von Mörnsheim und Eichstätt sind längst stillgelegt und für Besucher geöffnet. Am Eichstätter Steinbruch wird man von einem riesigen Dinosaurier begrüßt - obwohl es diese Tiere hier nie gab.

Es ist schon Abend, und nur ein paar Unentwegte suchen noch nach Versteinerungen.

Nur etwa 20-40% der gewonnenen Platten sind verwendbar, das übrige wird zu Schutthalden aufgetürmt. Diese Halde liegt oberhalb des ehemaligen Eichstätter Steinbruchs. Wahrscheinlich landet der Schutt irgendwann in einem Kalkwerk.

Der sucht noch …

… und wird gleich dieses Gerät nötig haben.

Am Eingang des Mörnsheimer Besuchersteinbruchs fragte mich die Aufseherin: "Gerät haben Sie selber dabei?" - denn wer keins hat, kann dort welches zum Steine-Zerschlagen und -Spalten ausleihen. Ich brauchte keins, sagte ich, ich wolle nur rumgehen und gucken. Sie meinte offenbar, sie müsse mich trösten: " Wenn Sie ein bißchen schauen, finden Sie sicher auch so die eine oder andere Versteinerung." Damit hatte sie recht, denn zumindest auf die üblichen Ammoniten tritt man dauernd.

Die Ausbeute eines zehnjährigen Mädchens, auf einem Tisch zum Fotografieren ausgebreitet.

Diesen Ammoniten habe ich nicht in der Solnhofer Region fotografiert. Geschliffen und poliert ist er Bestandteil der Fensterbank in meiner Ulmer Wohnung.

Mir gefallen am besten die schönen Dendriten auf den Solnhofer Platten. Sie werden oft für Versteinerungen von Pflanzen gehalten, sind aber auf völlig andere Weise entstanden:

Mineralreiches Wasser mit hoher Konzentration von Eisen und/oder Mangan ist in mikroskopisch kleine Hohlräume zwischen den Kalksteinlagen eingedrungen und hat durch diffusionsbegrenztes Wachstum diese Muster geschaffen. Sie entstanden vor etwa 20 Millionen Jahren, sind also wesentlich jünger als die Versteinerungen. Eisen-Dendriten sind braun, Mangan-Dendriten schwarz.

In Läden dieser Region kann man sie kaufen: quadratisch zurechtgeschnitten, gerahmt, als Anhänger; ich habe sogar Wanduhren gesehen, deren Zifferblätter Platten mit Dendriten waren.

Ein paar Proben aus den drei Steinbrüchen, die ich besucht habe:

Man hat im Raum Solnhofen-Eichstätt Versteinerungen von über 800 verschiedenen urzeitlichen Tier- und Pflanzenarten gefunden.

Die Lebensbedingungen in den verschiedenen Plattenkalk-Lagunen waren recht unterschiedlich und änderten sich auch mit der Zeit. Oft schränkten hohe Salzgehalte und geringe Sauerstoffsättigung die Entfaltung des Lebens ein. Besonders lebensfeindlich waren die untersten Schichten aus klebrigem Kalkschlamm. Tiere, die in der Lagune den Tod fanden, wurden von diesem Schlamm luftdicht eingeschlossen. Das fast gänzliche Fehlen von am Boden lebenden Tieren bewirkte, daß nicht nur die Feinschichtung des Sediments, sondern auch die Überreste von abgesunkenen Tierleichen perfekt erhalten blieben. Im Laufe der Zeit versteinerten Knochen und Schalen, von den Weichteilen entstanden Abdrücke.

Die größte Zahl der versteinerten Tiere machen die damals im Meer lebenden Tiere aus: Ammoniten, Fische, Krebse, Seelilien. Seltener sind Fossilien von am Land lebenden Pflanzen und Echsen. Vergleichsweise häufig versteinerten auch die Reste von fliegenden Tieren, die in die Lagunen gestürzt waren, wie die Flugsaurier, aber auch Insekten: Libellen, Netzflügler, Käfer, Schaben, Termiten, Gespenstschrecken, Zikaden, Wanzen, Eintagsfliegen und Hautflügler.

Die folgenden Exemplare habe ich im Bürgermeister-Müller-Museum in Solnhofen fotografiert.

Insekten waren die ersten Tiere, die den Lebensraum Luft eroberten - lange vor den Wirbeltieren mit ihren Flugsauriern.

Libelle (Mesuropetala muensteri) mit einer Flügelspannweite von 10 Zentimetern.

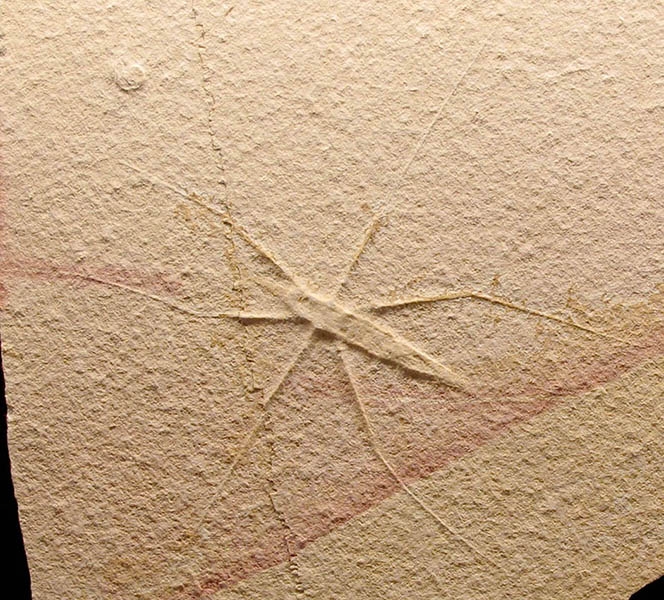

Wasserläufer (Chresmoda), 19 cm groß

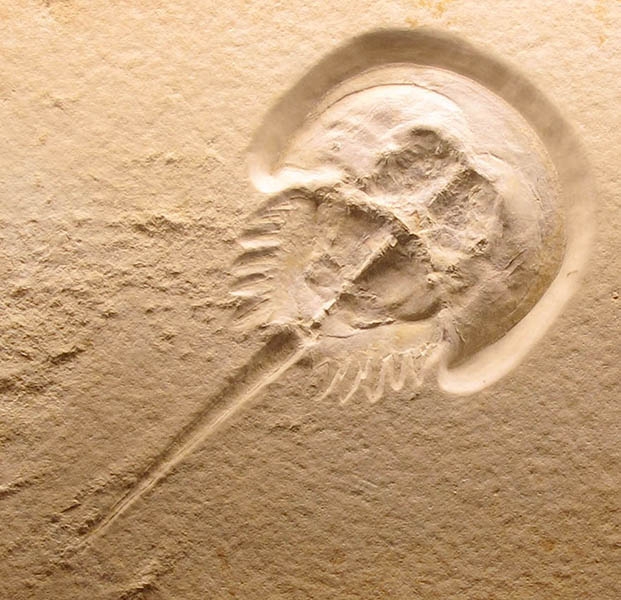

Pfeilschwanzkrebs (Mesolimulus walchi), 15 cm groß. Pfeilschwanzkrebse gelten als lebende Fossilien, da sie heutzutage fast unverändert existieren.

Garnele (Aeger tipularis), 5 cm groß (ohne Fühler).

Knochenschmelzschupper (Strobilobus Giganteus), ein Raubfisch, 125 cm lang.

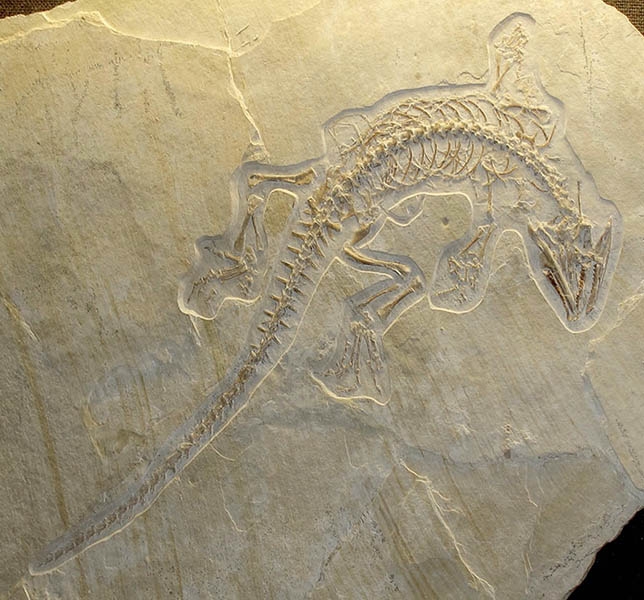

Junges Landkrokodil, eine unbekannte bzw. noch nicht beschriebene Art, 30 cm groß.

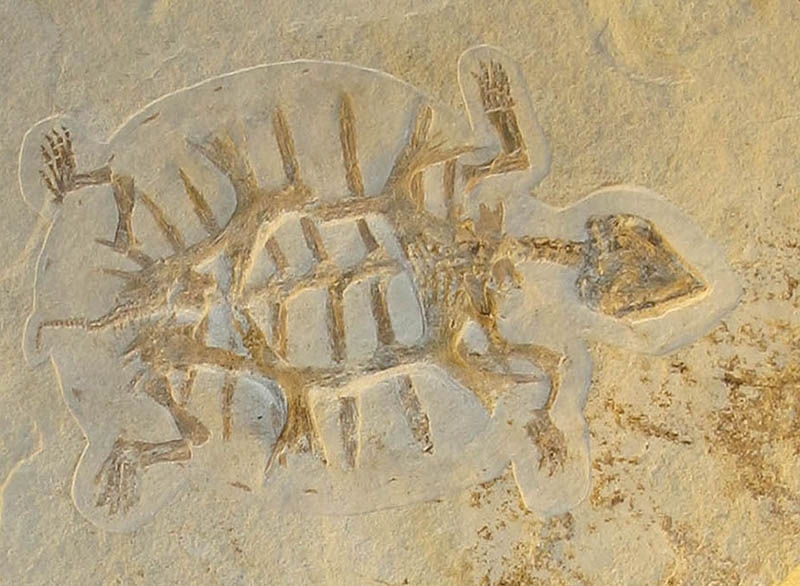

Schildkröte (Eurysternum), eine unbekannte bzw. noch nicht beschriebene Art, 14 cm groß. Funde vollständiger Schildkröten sind äußerst selten.

Zwei Brückenechsen (Rhynchocephalia). Auch ein "lebendes Fossil" – heute gibt es Brückenechsen nur noch auf einigen Inseln vor der Küste Neuseelands.

Saurier-Baby (Xaveropterus "Sciurumimus albersdoerferi"), 72 cm. Dieses Exemplar gilt als eins der am besten erhaltenen Raubsaurier.

Archaeopteryx, der Urvogel – das berühmteste Fossil der Plattenkalke. Alle zehn bisher bekannten Exemplare stammen von der Altmühlalb. Archaeopteryx wird als Bindeglied zwischen Reptilien und Vögeln und damit als Beleg für die Darwinsche Evolutionstheorie angesehen. Das Foto zeigt einen Abguß des bei Eichstätt gefundenen "Berliner Exemplars".