Die Kirchenburg von Tartlau

(sächsisch Tuerteln, rumänisch Prejmer, ungarisch Prázsmár)

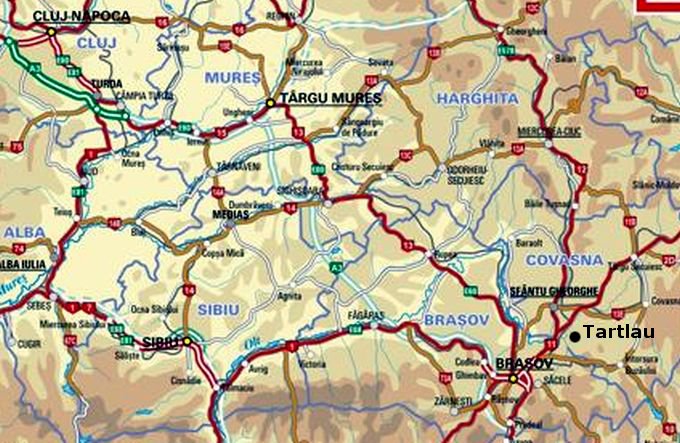

Tartlau ist die östlichste deutsche Siedlung in Siebenbürgen und liegt an der Strecke Kronstadt - Întorsura Buzăului, 18 km nordöstlich von Kronstadt.

Die Geschichte von Tartlau

und der dauernde Überlebenskampf der Gemeinde sind der von Honigberg sehr ähnlich.

Die beiden Orte liegen auch nur wenige Kilometer auseinander.

Der ungarische König Andreas II verlieh 1211 das Burzenland dem Deutschen Ritterorden, da die Reichsgrenzen nach Osten verlegt worden waren und somit das Burzenland für die Besiedlung frei geworden war. Auf der Suche nach tatkräftigen Leuten für die Besiedlung und Urbarmachung fiel die Wahl auf den Orden, der nach dem 3. Kreuzzug von 1190 unter seinem Hochmeister Hermann von Salza neue Betätigungsfelder suchte. Dabei wird zum erstenmal der Fluß

Tortillou

erwähnt. Es wird angenommen, dass um diese Zeit (1212/1213) der Ort Tartlau gegründet worden ist.

Waren es zu Zeiten des Ritterordens die Kumanen, gegen die es sich zu verteidigen galt, markiert das Jahr 1278 den traurigen Anfang einer nicht abreißen wollenden, über Jahrhunderte andauernde Serie von Angriffen, Plünderungen und Zerstörungen des Ortes. Dies ist das Jahr des ersten Tatareneinfalls, der natürlich das Burzenland als Eingangstor zum ungarischen Königreich nutzte. In der Folge kamen rumänische Moldauer, Kosaken und seit 1420 immer wieder die Türken.

Zwischendurch glauben auch Kuruzzen, ungarische Widerstandskämpfer, Haiducken und Freischärler in dem Landstrich noch etwas holen zu können.

Insgesamt wurde die Gemeinde über 50 Mal in ihrer Geschichte zerstört und doch immer wieder aufgebaut. Nur hinter den mächtigen Mauern der Burg überlebten die Einwohner Tartlaus.

Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass gerade in Tartlau die mächtigste Wehranlage in Siebenbürgen entstanden ist, liegt die Gemeinde doch vor dem traditionellen Einfallstor (Bosau-Pass) für Reitervölker aus dem Osten, und den Tartlauern somit immer wieder die Rolle der "ersten Verteidungslinie" zufiel, den ersten, kräftigsten Stoß der Angreifer aushalten zu müssen.

Nicht genug damit, wurde Tartlau - wie auch ganz Siebenbürgen - mehrmals von der Pest heimgesucht (zum ersten Mal 1718-1719). Die Chronik weist aus, dass danach nicht mehr als 24 Ehepaare und Hauswirte überlebt hatten. 1781 Tote wurden beklagt und 181 Höfe standen leer. Danach kostete ein Gehöft nur "2 Maß Branntwein". Von allen Burzenländer Gemeinden war die Heimsuchung durch die Pest in Tartlau am heftigsten. 1776 wütet die Pest ein weiteres Mal und in den darauffolgenden Jahrzehnten auch noch einige Male.

Dazu kamen dann noch zahlreiche Vernichtungen der Gemeinde durch Großbrände. Dem Brand von 1652 beispielsweise fiel auch die Kirchenburg zum Opfer und mußte wieder hergestellt werden.

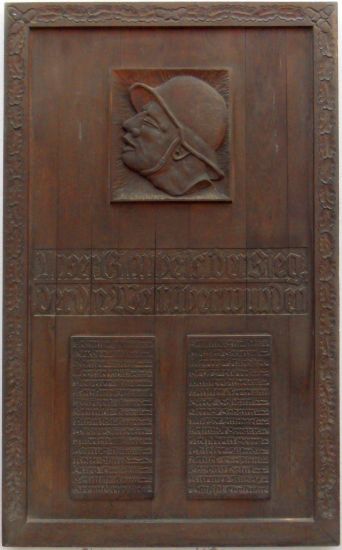

Die Zeit um den Zweiten Weltkrieg wiederum änderte das Leben der Tartlauer (wie auch der ganzen Welt) nachhaltig. Zum einen führte die Entwicklung im Dritten Reich zu einer Spaltung der Gemeinde in Gegner und Befürworter des Nationalsozialismus, die sich zwischenzeitlich heftig gegenüberstanden und zum anderen, nach dem Ende des Krieges zu schwierigen Anpassungsprozessen an die neuen, kommunistischen Verhältnisse.

Nicht zu vergessen ist dabei die Deportation eines Großteils der Tartlauer Sachsen am 12. Januar 1945 in die Kohlebecken Russlands und nach Sibirien, um Wiederaufbauhilfe als Entschädigung für die von Deutschen verursachten Schäden zu leisten. Es sollten für die meisten 5 lange Jahre unter schwersten Bedingungen werden, die viele nicht überlebten.

Den Daheimgebliebenen ging es nicht viel besser, sie wurden enteignet und mussten fortan ihren Lebensunterhalt in den staatlichen Institutionen bestreiten.

Es waren diese und noch zahlreiche andere Faktoren, die - wie in allen anderen deutschen Gemeinden Siebenbürgens auch - die Menschen Richtung Ur-Heimat und Mutterland Deutschland trieb. Ein kurz nach dem Krieg entstandenes Rinnsal der Auswanderung, entwickelte sich über die Zeit zu einem kleinen Bächlein, um dann 1990, nach der Beseitigung der kommunistischen Verhältnisse, als gewaltiger Strom alle Dämme brechen zu lassen. Innerhalb kürzester Zeit verließ der Großteil der Siebenbürger Sachsen Tartlau.

Als Ironie der Geschichte wurde im Juni 1990, also bereits in Zeiten des Exodus, noch "750 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung Tartlaus" gefeiert.

Es war wie eine Verabschiedung, ein Auswandern der Tartlauer und der Siebenbürger Sachsen aus der Geschichte.

Im Jahr 2009 waren noch 125 Siebenbürger Sachsen in der evangelischen Gemeinde von Tartlau registriert.

Quelle: Allgemeine Deutsche Zeitung, 4. März 2010, Beilage: Karpatenrundschau, Seite 3 (Wikipedia)

Die Kirchenburg von Tartlau gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Die Kirchenburg

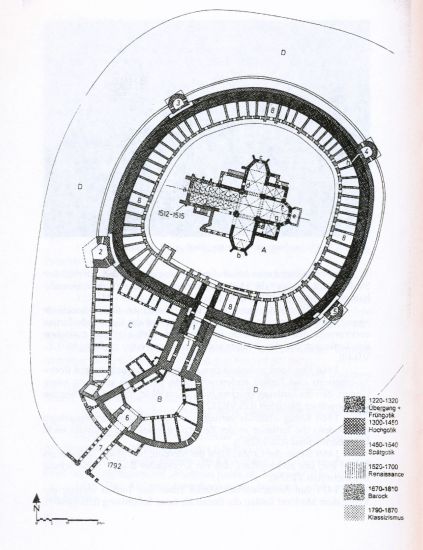

A-Kreuzkirche, B-Vorhof (Bäckerhof), C-Zwinger, D-Wassergraben, a-Westportal, b-Südportal, c-Nordportal, d-Renaissanceportal,

e-Zwillingsfenster (Zisterzienzergotik), f-sechsteiliges Gewölbe, g-Durchgang Kapelle, h-Abfluß, i-Durchgang durch Turm

1-Torturm mit Fallgatter, 2-Südwestturm, 3-4-5-Ringmauertürme mit Halbkreisgrundriss, 6-Toreinfahrt Burghof, 7-Arkadengang, 8-Vorratskammern

Die Ringmauern sind 12-14 Meter hoch und mit vier Flankierungstürmen versehen (im Südwesten, Südosten, Nordosten und Nordwesten - hiervon stehen nur noch zwei). Die durchschnittliche Dicke der Mauern beträgt 4,5 Meter. Der Durchmesser des Berings beträgt innen 72 Meter.

Im oberen Bereich der Wehrmauer ist ein fast 2 Meter breiter Wehrgang, der ohne Unterbrechung um die ganze Burg herumführt. Hier sind zahlreiche Schießscharten und Gussöffnungen ("Pechnasen") angebracht.

..........

..........

die Treppe zum Wehrgang und ein Blick in den Wehrgang

..........

..........

eine Schießscharte oder Pechnase von innen und ein Abgang vom Wehrgang

Im Inneren der Burg befinden sich - wie Waben an die Ringmauer geklebt - 272 Vorratskammern in denen die Familien ihr Hab und Gut aufbewahrten - auch in Friedenszeiten, da bei den vielen unvermuteten Angriffen keine Zeit gewesen wäre, um Besitztümer und Nahrungsmittel in Sicherheit zu bringen. In Kriegszeiten mussten die Kammern je einer Familie Sicherheit bieten.

Jede Kammer hatte seine Nummer und war einer Familie des Dorfes zugeordnet.

Ein Blick in eine solche leere Kammer.

Die Kammern sind in mehreren Geschossen angeordnet, der Zugang zu den Kammern erfolgt über ein ausgeklügeltes System von Holzstegen und Treppen, die offen angelegt sind. Zusätzlich bestand ein direkter Zugang von den Kammern zum Wehrgang, um schnell die Verteidigungsposition einnehmen zu können.

Einige Kammern hatten auch ganz besondere Funktionen zu erfüllen. Gemäß einer Ortssage gab es eine Kammer, die dem Krisenmanagement bei Eheproblemen diente. Hier wurden trennungswillige Eheleute eingeschlossen und mussten aus einem Teller mit einem Löffel essen, aus einem Becher trinken und auf einem schmalen Bett schlafen. Der Überlieferung zufolge, sollen sich die meisten Ehepaare nach wenigen Tagen der Prüfung bereits wieder versöhnt haben. Eine wahrscheinlich erfolgreichere Methode der Eherettung als die heutige Eheberatung.

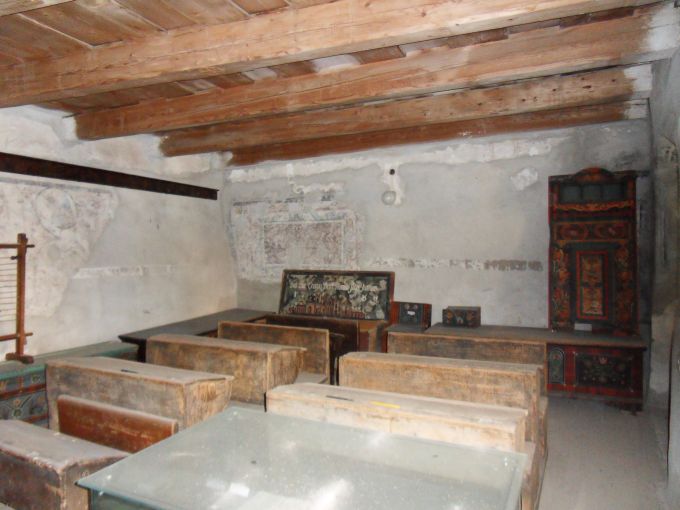

Ebenfalls im Inneren der Burg befinden sich zwei Räume, die den Namen "Alte Schule" tragen. Es ist überliefert, dass der Schulbetrieb selbst in Belagerungszeiten weitergeführt wurde. Wenn man bedenkt, dass es in unseren Zeiten in der Schule "hitzefrei" gibt, erscheint dieser Umstand noch einmal in einem besonderen Licht - die armen Kinder!

Die Malerei an der Wand ist leider kaum mehr erkennbar.

Diese Räume sind Teil des heutigen Kirchenburgmuseums.

Auf Initiative des damaligen Ortspfarrers Johann Orendi wurde das Kirchenmuseum 1990 eingerichtet. Dieses erfolgte unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Kriterien durch die Museologin und Leiterin des Ethnographischen Museums Kronstadt, Dr. Ligia Fulga.

Neue Möglichkeiten eröffneten sich für den Ausbau des Museums, nachdem die Siebenbürgisch-Sächsische Stiftung im März 1992 die Patenschaft für die Kirchenburg von Tartlau übernommen hatte. Die Stiftung finanzierte den gezielten Ankauf repräsentativer musealer Objekte von Dorfbewohnern (Heimtextilien, Trachten und Hausrat). Aus mehr als 80 Gemeinden konnte somit bedrohtes Kulturgut gesichert und in mehreren Sammelstellen gelagert werden, um es vor Diebstahl und Vandalismus zu schützen.

In dieser Kammer sehen wir landwirtschaftliche Geräte für den Wein- und Obstbau.

Kelter mit Aussenspindel (Pressbalkenkelter, Baumpresse) aus dem Jahr 1839 des Michael Roth aus Kleinprobstdorf.

Spindelkelter (Schraubenkelter) aus dem 19. Jahrhundert des Michael Lutsch aus Urwegen und eine Quetschmühle für Obst aus Neustadt im Burzenland, hergestellt in Luxemburg.

Handwerksgerät für die Hanfverarbeitung

Spannkarre, vierhakige Seilschlagmaschine aus einer Seilerei in Hamruden und Hanfhaken, Brechen und Hecheln aus verschiedenen Gemeinden.

Dorfschmiede aus Taterloch

Die Schmiede wurde vom Schmiedemeister Simon Ehrlich 1924 in Mediasch erworben und war bis 1989 in Betrieb.

Landwirtschaftliches Arbeitsgerät

Ein Holzpflug, verschiedene Wendepflüge, ein Hackpflug, verschiedene Joche, Gestellsense, Heugabeln und Dreschflegel und eine Kornkiste zur Aufbewahrung des Getreides.

Eine siebenbürgisch-sächsische Bauernstube aus Urwegen.

Die Stube ist eingerichtet mit dem "hohen Bett", davor die Lehn- oder Bettbank, einem "Schüsselkorb" (Geschirrbord), einer "Almerei" (Wandnischenschrank), Spinnrocken und Truhen und Schränken.

Webstuhl aus Urwegen.

Spinn- und Spulräder, Spulspindeln, Garnhaspeln und -winden braucht man zum Vorbereiten von Wolle, Hanf oder Flachs zum Weben. Rechts an der Wand sind Handhaspeln, Wollhecheln oder -kämme und Brettchenwebstühle aufgehängt.

Arbeitsgerät eines Wagners und Böttchers, bzw. eines Sattlers.

Dazu gehören eine Radbank, Beile, Hobel, Bohrer, Stemmeisen, Zugeisen, Zirkel, Schublehren und ein Schleifstein.

Der Lederer brauchte ein "Rössel" (Sattlerbank), Ahlen, Zangen, Loch-, Steck- Stanzeisen, Schneide- und Schärfmesser und ein "Falzbein".

Zurück zur Kirchenburg.

Im Abstand von 3 Metern vor der Ringmauer wurde noch eine zweite Mauer errichtet, welche die Außenecken der vier Türme verbindet - die Zwingermauer.

Der Zugang zur Burg erfolgt über eine Torwehre, einen 32m langen Gang,

der mit mehreren Fallgittern und Eichentoren gesichert ist/war.

Im 16. Jahrhundert ist noch eine Vorburg angebaut worden. Diese umschließt den Rathaushof, ihre Mauern sind ebenfalls mit den üblichen Verteidigungsanlagen ausgerüstet. Durch eine Verbindungsmauer zwischen Vorburg und Südwestturm wird ein weiterer Hof gebildet - der "Bäckerhof". Den Namen erhielt der Vorhof weil dort eine Bäckerei untergebracht war.

Zu guter Letzt war die Burg noch von einem 8 Meter breiten und 4 Meter tiefen Wassergraben umgeben, der aus dem Tartelbach gespeist wurde. Der Wassergraben wurde 1850 zugeschüttet. Bis dahin erfolgte der Zugang zur Burg über eine Zugbrücke. Heute betritt man die Kirchenburg über einen überdachten Arkadengang.

Die Kirche

Die Tartlauer Kirche "Zur Auffindung des Heiligen Kreuzes" zeichnet sich durch Besonderheiten aus, die sich aus der speziellen Bau- und Ortsgeschichte erklären: Der Deutsche Ritterorden hat in den Jahren vor 1225 die Grundmauern in Form eines (gleicharmigen) griechischen Kreuzes gelegt. Der Zisterzienser Mönchsorden hat darauf aufbauend, eine gotische Kirche fertiggestellt.

Der achteckige Vierungsturm auf einem quadratischen Sockel bildet den Mittelpunkt der Kirche.

Der Flügelaltar kann wohl als das Schmuckstück der Tartlauer Kirche bezeichnet werden. Er gilt als ältester Flügelaltar Siebenbürgens. Um 1450 von einem Burzenländer Meister gemalt, stellen diese Bilder das Beste dar, was in der Tafelmalerei in Siebenbürgen aufzuweisen ist.

Der gotische Flügelaltar besteht aus dem Mittelbild und acht Tafeln. Er ist beidseitig bemalt und besteht aus einer Feiertagsseite und einer Werktagsseite.

Das Mittelbild zeigt das Kruzifix, flankiert von Maria und Johannes. Die acht Tafeln stellen Beweinung, Grablegung, Auferstehung, drei Frauen am Grab, Fußwaschung, Abendmahl, Christus vor dem Hohepriester und die Geißelung dar.

Nach seiner Fertigstellung um das Jahr 1450 stand der Altar bis 1803 in der Kirche. Danach wurde er abgebrochen und in einem Querschiff längere Zeit aufbewahrt. Dies geschah wohl im völligen Verkennen des außerordentlichen Wertes des Kunstwerks. Sodann wurde er dem "Burzenländer Museum" übergeben.

1965 wurde der Altar in Bukarest restauriert und im Zug der Gesamtrestaurierung wieder im Chor der Kirche aufgestellt.

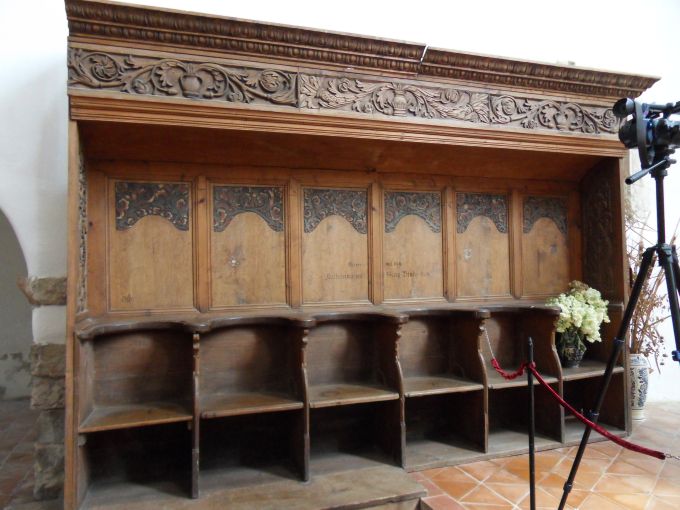

Aus dem Jahre 1526 stammt das Pfarrgestühl…

… und das Chorgestühl.

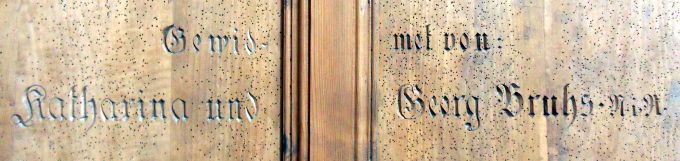

Das wurde gestiftet von

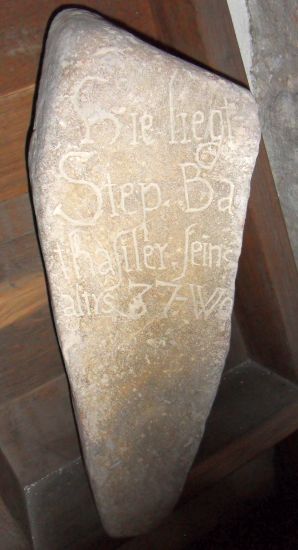

In der Kirche befindet sich der Grabstein des Pastors Jakobus Jekelius (Pfarrer in Tartlau von 1686 bis 1692) von 1692. Es zieren ihn viele figürliche Darstellungen, auffällig sind zwei männliche Engel mit Bärten und weiten Gewändern. Das Wappen zeigt einen gekrönten Strauß.

Im Jahre 1676 kauft die Gemeinde ein Orgelpositiv.

Nach mehreren Erneuerungen und Umbauten wurde 1929 eine Orgel der „Söhne Wegenstein“ aus Temeschwar in das alte barocke Gehäuse von 1788 eingebaut.

Die Kanzel der Heiligkreuzkirche.

Nicht nur das Kanzeltuch erinnert an die deutschen Wurzeln.

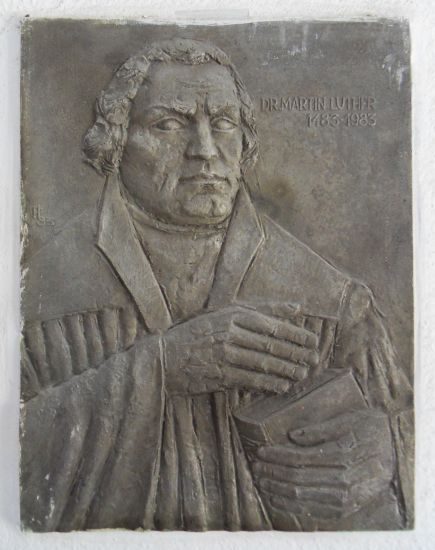

Hier in Tartlau hat man die Worte Martin Luthers

"Ein feste Burg ist unser Gott"

ziemlich wörtlich genommen.

Sein Bildnis hängt gleich am Kircheneingang.

Bei der Besichtigung der Kirchenburg wurden wir ständig beobachtet.

Die Spitze des Eingangsturmes muß sein Lieblingsplatz sein.

Aber auch auf den Schornsteinen der alten Schulgebäude auf der anderen Seite des Angers waren Störche zu sehen.

Auf dem Teil des Gebäudes das noch nicht renoviert ist habe ich diese alte Inschrift entdeckt.

Die Kirchenburg hat mich mit ihren Dimensionen und ihren deutschen Wurzeln stark beeindruckt.

Wer mal das Burzenland besucht, der sollte sich die Kirchenburg von Tartlau unbedingt nicht entgehen lassen!

waldi ![]()