Blaubeuren ist nur einen Katzensprung von meinem Zuhause entfernt – keine 25 Kilometer. Es ist eine nette kleine Stadt mit schönen Fachwerkhäusern.

Auch das ist eigentlich ein Fachwerkhaus – man sieht es an dem weit vorspringenden Obergeschoß. Es gab ja Zeiten, in denen man vielerorts Fachwerk als altmodisch und bäurisch empfand und durch Verputz unsichtbar machte. In Blaubeuren (wie in anderen Städten) gibt es viele solcher Häuser.

Wegen der Häuser fährt freilich niemand nach Blaubeuren. Alle kommen, um den Blautopf zu sehen.

Der Blautopf ist eine Karstquelle. Die Hochfläche der Schwäbischen Alb besteht aus durchlässigem Kalkstein, und Regenwasser versickert sofort im Untergrund, wo es sich in weitverzweigten Höhlensystemen sammelt. Aus diesem unterirdischen Wasserreservoir speist sich die Quelle des Flüßchens Blau, der Blautopf. Seine unwahrscheinliche Farbe (nein, ich habe nicht mit Photoshop an den Bildern rumgefummelt!) entsteht dadurch, daß aufgrund des klaren Wassers und der Tiefe des Blautopfs (21 Meter) die übrigen Spektralfarben absorbiert werden, so daß nur das intensive Blau übrig bleibt.

Das Einzugsgebiet des Blautopfs ist etwa 160 qkm groß. In den 60er Jahren hörte ich einmal den Bürgermeister von Blaubeuren erzählen: Das Quellwasser sei plötzlich schwarz geworden. Eine Katastrophe! Denn schließlich lebt Blaubeuren vom Blautopf-Tourismus. Man habe fieberhaft nach der Ursache gesucht und sie schließlich gefunden: Die Abwasserleitung einer 8 km entfernten Apfelsaftfabrik droben auf der Alb war undicht geworden, und ihr Wasser geriet ins Höhlensystem und damit in den Blautopf. Das war die Rettung: Die Fabrik brachte die Sache in Ordnung, und der Blautopf war wieder blau.

Über ein niedriges Wehr fließt das Wasser in ein flaches Becken und sieht nun wieder aus, wie Wasser eben normalerweise aussieht. Das Mühlrad ist in Betrieb und treibt ein Hammerwerk an. Das Nebenhaus mit den Blumenkästen beherbergt den Andenkenladen und das nur in der Sommersaison betriebene Café.

Das ist sicher eine der meistgekauften Ansichtskartenmotive: Die Kirche des Klosters Blaubeuren, wie man sie vom Blautopf-Café aus sieht.

Wieder in den Straßen der Stadt: Der unvermeidliche Löwenbrunnen mit dem Stadtwappen ...

... schöne Ausleger an den Gastwirtschaften ...

Und am "Gasthof Blautopf" natürlich die Nixe, die Eduard Mörike (1804-1875) in seiner "Historie von der schönen Lau" im Blautopf angesiedelt hat. Die im Schwarzen Meer verheiratete Nixe, tieftraurig wegen ihrer Kinderlosigkeit und von ihrem Mann, dem Wasserkönig, in den Blautopf verbannt, lernt durch die Menschen in der Nachbarschaft das Lachen und darf zurückkehren ... Wer will, kann die Geschichte hier lesen.

Im Urgeschichtliche Museum, das im ehemaligen Heilig-Geist-Spital der Stadt untergebracht ist, kann man eine der ältesten Menschendarstellungen sehen: die aus Mammut-Elfenbein geschnitzte "Venus vom Hohle Fels". Die 35.000–40.000 Jahre alte, 6 cm große Figur wurde in einer Höhle 5 km von Blaubeuren entfernt gefunden.

Bei Touristen, die den Blautopf besuchen, ist es üblich, das ehemalige Benediktinerkloster "mitzunehmen".

Die heutigen Gebäude stammen aus dem 15. und frühen 16. Jahrhundert. Um einen großen Platz gruppieren sich die eigentlichen Klosterbauten mit der Kirche ...

... und die Wirtschaftsgebäude.

Der etwas entfernt stehende Bau ist das Badhaus. Es wurde erst 1510, kurz vor der Auflösung der Klosters gebaut. Baden galt eigentlich als Luxus, aber um die Mönche davon abzuhalten, die städtischen Badehäuser zu besuchen (die wahrlich nicht den besten Ruf hatten), ließ der Abt ein klostereigenes Haus bauen. Im fensterlosen Erdgeschoß wurde in großen Bottichen gebadet, und weil hier ohnehin ausgiebig gefeuert werden mußte, reichte es auch noch für eine Fußbodenheizung im 1. Stock, wo der Abt in einem Festsaal vornehme Besucher empfing.

Im Zuge der Reformation wurde das Kloster aufgelöst und 1556 in eine evangelische Schule umgewandelt. Die besteht heute noch: ein altsprachliches Gymnasium mit Internat. Deswegen kann nur ein Teil der Anlage besichtigt werden: Kirche und Kreuzgang, ein paar Nebenräume. Der Kreuzgang ...

... das Brunnenhaus mit dem Schlußstein, den Täufer Johannes darstellend.

Blick aus dem Kreuzgang in den Klosterhof mit seinen zwei Sonnenuhren, eine für vormittags und eine für nachmittags.

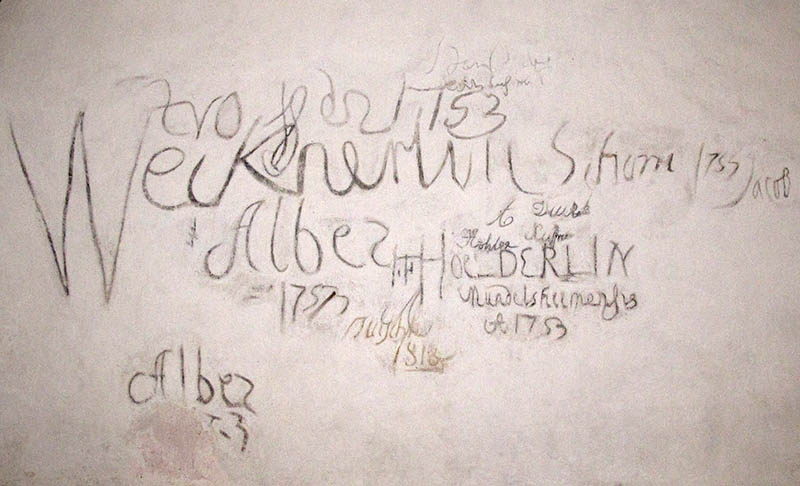

Hier ein paar Bilder aus dem Inneren. Auf dem letzten Foto sieht man, daß Jugendliche schon immer die Neigung hatten, ihren Namen oder sonstwas an die Wände zu kritzeln. Und da das ehemalige Kloster jahrhundertelang Schüler beherbergte ...

Den berühmten Blaubeurer Hochaltar (1494) fotografiere ich nicht; dazu braucht man eine professionelle Ausrüstung. (Obwohl – wenn ich die Bilder im Internet so anschaue – so hätte ich's auch noch hingekriegt.) Hier ist er zu sehen.

Ich halte mich lieber an das Chorgestühl (1494) aus der Werkstatt Jörg Syrlins d. J. mit dem Stifterpaar am Eingang ...

... den Prophetenköpfen ...

... und allerlei kuriosem Getier zwischen den Sitzen.