Nur wenige Kilometer von der Henneburg mainabwärts liegt die Ruine der ...

Kollenburg

... am Südhang des Fechenberges zwischen Fechenbach und Dorfpozelten im südlichen Teil des Mainvierecks.

"Wer jetzt im Vorfrühling auf der Fahrt durch das Maintal die Zeit für einen Seitenblick findet, stellt erstaunt fest,

dass die Kollenburg sich plötzlich stolz und von Bäumen unverstellt präsentiert.

Möglich wurde dies durch eine Rodungsaktion mit Zustimmung der Eigentümer des Schlossweinbergs unterhalb der Burg…",

meldete die regionale Tageszeitung im März letzten Jahres.

Bisher hatte ich die Kollenburg im Schutze des Waldes nicht wahrgenommen.

Erst durch die Rodung des Berghanges wurde ich darauf aufmerksam.

Bilder vom gegenüberliegenden Mainufer aus fotografiert

Die Kollenburg ist zunächst nur als kleine Wohnburg errichtet worden.

Erst im Laufe der Jahrhunderte wurde sie durch die Rüdt von Collenberg, in drei Baustufen, zu einer wehrhaften Feste ausgebaut, wie wir sie heute vorfinden.

Erbaut wurde die Kollenburg um 1150 von Conradus Colbo Schenk von Schüpf (1132 bis 1185).

Die Familie der Schenken wurde von Kaiser Friedrich Barbarossa ins Maintal geholt,

um die kaiserlichen Besitzungen gegen den wachsenden Einfluss der Kirche abzusichern.

Der Beinamen Colbo leitet sich ab von Streitkolben, einer mit Stacheln bewehrten Hiebwaffe des Mittelalters.

Sie findet sich sowohl im Wappen derer von Schüpf, als auch im heutigen Gemeindewappen von Collenberg.

das Mainzer Rad, der Hundekopf der Rüdt von Collenberg und die drei Streitkolben derer von Schüpf

Die Schenken residierten hier etwas mehr als hundert Jahre bis sie durch eine politische Verwerfung die kaiserliche Protektion verloren.

Zunächst Kolbenburg genannt, wandelte sich der Name im Laufe der Zeit in Kollenburg.

Anfang des vierzehnten Jahrhunderts übernahmen die Rüdt von Kollenburg die Herrschaft auf der Burg.

Dieses mächtige Adelsgeschlecht verfügte über weitläufige Besitzungen im Maintal, sowie über eine weitere Burg in Bödigheim.

Die "Rüdt von Kollenberg" wehrten sich immer gegen den Einfluss der Kirche.

Sie gehörten der freien, fränkischen Reichsritterschaft an und begaben sich 1327 unter die Schirmherrschaft des Deutschen Ordens.

1635 erlosch die hiesige Linie der Rüdt im Mannesstamm.

Ein späterer, langer Streit um das Erbe zwischen dem Adelsgeschlecht und dem Churfürstentum Mainz trug nicht zum Fortbestand bei

und der langsame Verfall der Burg begann.

Heute befindet sich die Burgruine im Eigentum des Freistaates Bayern und wird wie der umliegende Wald von den Bayerischen Staatsforsten betreut.

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit bemühen sich die Bayerischen Staatsforsten und der Verein Burgfreunde Kollenburg e.V. um die Erhaltung der Ruine.

Die Burgfreunde führen jedes Jahr mehrere Aktionen zu Säuberung und Erhaltung der Anlage durch.

Lohn der Arbeit ist das jährliche Burgfest immer am letzten Juli – Wochenende.

Ihr Ziel liegt nicht in Grabungen und Erforschung, sondern der Erhaltung und Sicherung der Ruine um sie Besuchern zugänglich zu machen.

Auch die oben erwähnte Rodung und den jetzigen freien Blick auf die alten Mauerreste verdanken wir den Burgfreunden.

So könnte die Burg früher mal ausgesehen haben.

Rekonstruktionszeichnung von Wolfgang Braun

"Ob die Burgen letztlich wirklich so aussahen, wie von mir dargestellt, weiß ich nicht", schreibt der Zeichner.

Dieses Aussehen schließt er unter anderem aus den noch vorhandenen Resten der Ruine.

Am Fechenbacher Forsthaus...

... suchte ich mir einen Parkplatz und wählte nicht den breiten, aber unbefestigten Waldweg, sondern erklomm den Berghang über einen Serpentinenpfad.

Das war stellenweise nicht ungefährlich.

Es zeigten sich erste Mauerreste.

Dann erblickte ich die Burgmauern.

Die Ostgiebelwand des Palas der Kernburg ragt aus der Ruine.

Ich traf auf die östliche Burgmauer die in die Nordseite mit Torturm und Brücke, dem Zugang zur Kollenburg übergeht.

Unter der Torbrücke durch erkannte ich im nördlichen Halsgraben den außenliegendenden Wehrturm an der Nordwestecke.

Der Wehrturm schmiegt sich an die bergseitige Felswand und trennt den ehemaligen Halsgraben in zwei Sektoren.

Das Altholz verwehrte mir den Spaziergang durch den Halsgraben.

Deshalb wollte ich erst mal über die Torbrücke...

... in die Vorburg gehen.

Das ging aber nicht "denn verschlossen war das Tor..." heisst es schon in einem bekannten Adventslied von Michael Denis aus dem Jahre 1774.

Das war ärgerlich, aber nicht zu ändern.

Im Internet fand ich nachträglich diese Erklärung:

Wegen Sanierungsarbeiten auf der Burgruine KOLLENBURG ist der sonst üblich freie Zugang durch das Eingangstor versperrt.

Der Eigentümer, der Freistaat Bayern, und die Burgfreunde bitten die potentiellen Besucher um Nachsicht für diese Massnahme,

denn sie dient zur Sicherheit für Besucher auf diesem Gelände.

Quelle: https://burglandschaft.de/burgen-und/kol…rzbeschreibung/

Diese Erklärung war leichter zu akzeptieren als das Schild am verschlossenen Tor.

Zusätzlich warnen die Burgfreunde auf ihrer Internetseite.

ACHTUNG!

In 2016 werden auf der Burg Sanierungsmaßnahmen durch eine Fachfirma durchgeführt.

Deshalb ist die Burgruine zeitweise geschlossen.

Meine Suche über die Kollenburg förderte noch einen weiteren, in meinen Augen noch wichtigeren Grund für ein verschlossenes Tor zutage!

In der Ruine Kollenburg verschlafen Fledermäuse den Winter.

In der Ruine Kollenburg wurden bisher mit Mopsfledermaus, Großem Mausohr und Bartfledermaus drei verschiedene Arten festgestellt,

die die Gewölbe für ihren Winterschlaf nutzen.

Störungen in den Winterquartieren machen den Fledermäusen zu schaffen.

Sie müssen im Winterschlaf mehrere Monate ohne Nahrung überdauern, bei einem Körpergewicht von – je nach Art – nur fünf bis 30 Gramm.

Jedes Aufwachen kostet sie einen Teil der Energie, die sie brauchen, um den Winter zu überstehen.

Um den Fledermäusen einen störungsfreien Schlaf zu sichern, bitten wir Sie, die Gewölbe der Ruine Kollenburg in der Zeit vom 01.10. bis 30.04. nicht zu betreten.

Vielen Dank.

Quelle: https://kollenburg-main.de/media/download…sch%C3%BCre.pdf (Seite 10)

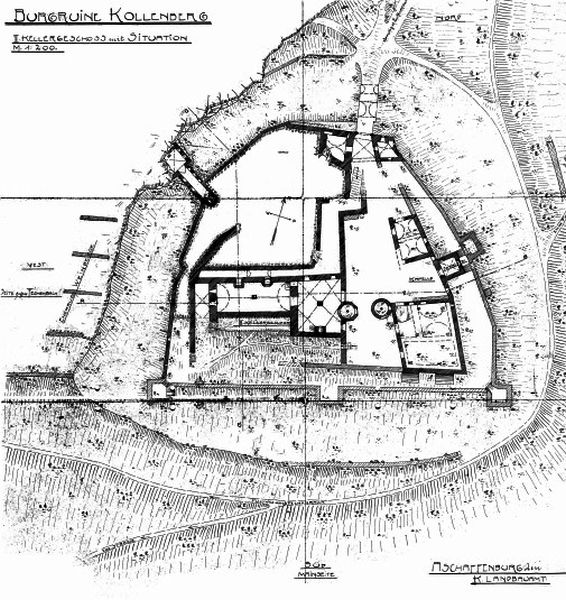

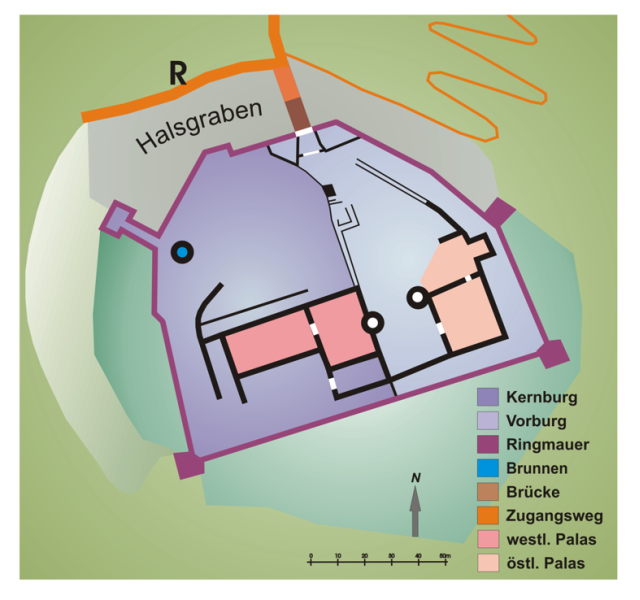

Zum besseren Verständnis noch einen Plan...

... und eine Reliefzeichnung von der Kollenburg.

Die Anlage ist von Norden her über den östlichen Abhang des Bergrückens zugänglich.

Die äußere Wehranlage besteht aus einem Halsgraben, der die Burg hufeisenförmig von Norden her umarmt

und einer äußeren Ringmauer aus dem 16. Jahrhundert, die zum Teil in den Halsgraben ragt.

An den südlichen Ecken, sowie an der Ost- und an der Westseite stößt man auf ausladende Wehrtürme, die zum Bestreichen der Ringmauer dienten.

Ein außenliegendender Wehrturm an der Nordwestecke trennt den ehemaligen Halsgraben in zwei Sektoren.

Der Zugang in die Burg erfolgt heute wie damals über eine Brücke und ein Torhaus,

das vom Stil her auf die Festungsbaukunst des 16. Jahrhunderts deutet und an der Außenseite zahlreiche Verzierungen aufzuweisen hat.

Neben dem Torhaus stößt man auf Schießscharten und Erker, die das Tor und die Brücke flankierten.

Im Torhaus sind noch die Überreste des ehemaligen Straßenpflasters, sowie Fahrtrinnen zu erkennen.

Zwei Öffnungen führen in die anliegenden Räumlichkeiten, die vermutlich Wachstuben beherbergten.

Der Zugang zur Kernburg die circa 4 m höher liegt als die Unterburg (Vorburg)

und durch eine Wehrmauer von dieser getrennt ist erfolgte über eine Treppe von der Unterburg aus.

Letztere ist in den beiden letzten Bildern zu sehen.

Die Kollenburg besteht aus einer älteren und höher gelegenen Kernburg und der später entstandenen Vorburg.

Die Vorburg schließt direkt am Torhaus an und nimmt den östlichen Part der Burg ein.

Sie beherbergt unter anderem den Zugang in die ehemalige Zwingeranlage, die die Burg nach Osten und Süden hin schützte.

Durch Aufteilungen der Anlage unter mehreren Erben, so vermutet man, entstand in der Vorburg

zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert ein neuer Palas mit Kellergewölbe und Treppenturm.

Von dem Palas lassen sich noch die Grundmauern sowie die Kellergewölbe besichtigen.

Zudem sind ein Stumpf des runden Treppenturms und die Überreste eines ehemaligen Wehrturms erhalten,

der vor der Entstehung der äußeren Ringmauer die Ostseite flankierte.

Die alten Außenmauern des Palas der Unterburg weisen zum Teil Überreste des ersten Stockwerks auf und beherbergen größere Fensteröffnungen.

Der Treppenturm, über den die oberen Stockwerke des Palas erschlossen waren,

weist neben dem Eingang auf Bodenniveau den Ausgang in den ersten Stock auf.

Sein Inneres lässt noch eine ehemalige Wendeltreppe vermuten, die im Ansatz erhalten geblieben ist.

Die Oberburg ist älter als die Unterburg und beherbergt einen größeren Gebäudekomplex, bestehend aus einem Wohnturm und einem Palas.

Im Norden stößt man auf eine große Freifläche, die den Zugang zur äußeren Streichwehr aufweist.

Im Zuge des Ausbaus zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert entstand an der Ostseite ein polygonaler Treppenturm,

der den Wohnturm der Oberburg mit der Unterburg verband.

Der Turm ist heute noch bis zum zweiten Stockwerk erhalten und weist den Ansatz einer Treppe mit Geländer auf.

Direkt neben dem Turm befindet sich ein Eingang in die Kellergewölbe der Oberburg,

die mit Kochstellen und Lagerräumen auf funktionale und wirtschaftliche Nutzungen hindeuten.

Von dem Palas und dem anliegenden Wohnturm der Kernburg stehen heute nur noch Teile der Außenmauern.

Die Ostfassade des Wohnturms wirkt sehr eindrucksvoll und besaß ursprünglich mindestens drei Stockwerke.

Die Außenseite der Ostfassade beherbergt zahlreiche Verzierungen sowie mehrere große Fensteröffnungen,

die auf einen eher repräsentativen als wehrhaften Bau hinweisen.

Im Westen geht der Wohnturm in einen Palas über, von dem noch Teile der nördlichen und der westlichen Fassade erhalten geblieben sind.

Genau wie beim Wohnturm stößt man auch hier an der Außenseite auf zahlreiche Verzierungen und große Fensteröffnungen.

An der Nordfassade lassen sich unter anderem verzierte Eckquader in der Außenmauer erkennen, die auf eine spätere Erweiterung nach Westen hindeuten.

Eine kleine abgehende Wehrmauer beherbergt heute noch Bogenfriese, die eventuell auf allen Wehrmauern zu finden waren.

Da mir der Zugang verwehrt war kann ich Euch diesmal keine Bilder aus der Burg zeigen.

Mir blieb nur eine Umrundung der Burg entgegen dem Uhrzeigersinn.

Von der Torbrücke stieg ich nach Westen auf den Bergrücken.

Immer am Abhang zum Halsgraben entlang ging es bergauf.

Der Nordwestturm stellt eine Besonderheit dar weil er praktisch außerhalb der Burgmauern steht.

Er war aber früher durch eine Brücke mit der Kernburg verbunden.

Vom höchsten Punkt des Bergrückens kann man die Kernburg gut einsehen.

Die Ostgiebelwand des westlichen Palas mit den Resten des Treppenturmes der in die Vorburg führte.

Die Nordfassade des westlichen Palas.

Der Brunnen im Burghof der Kernburg.

Ein paar Schritte weiter ging es wieder bergab.

Die Westwand des Palas.

Auf einer der steinbefestigten Terrassen am Südhang...

... entdeckte ich diesen Blütenteppich.

Ein Pfad führte weiter bergab...

... zur Südwestecke der Kollenburg...

... wo der Halsgraben ausläuft.

Der Südwestturm.

Die Südseite der Burgmauer.

Von hier hat man nach der Rodung einen freien Blick ins Maintal.

Wer - wie Klaus - die Strecke zwischen Werheim und Miltenberg schon gefahren ist, der kennt auch das verkehrstechnische Problem Tremhof!

Doch zurück zu den letzten Bildern (vorerst) von der Kollenburg.

Der Südostturm.

An der Südostecke...

... verabschiede ich mich von der Kollenburg und beginne mit dem Abstieg.

Ein letzter Blick zurück.

Hierher komme ich bestimmt noch mal zurück wenn die Burg zugänglich ist!

Liebe Grüße von waldi ![]()