Die Hochflächen der Schwäbischen Alb gehören zu den regenreichsten Gebieten Deutschlands und zugleich zu den wasserärmsten:

Alles Wasser verschwindet sofort im Karst und fließt in unterirdischen Höhlen weiter, um irgendwo anders in einer Quelle wieder zum

Vorschein zu kommen. Die Bewohner der Albdörfer konnten nur das Regenwasser sammeln, das von den Dächern abfloß; außerdem

hatte jedes Dorf eine "Hüle" oder mehrere. Hülen waren Dorfteiche, die unten durch Lehm abgedichtet waren, so daß das Wasser

nicht versickern konnte; oft waren es Dolinen mit natürlicher Lehmschicht, aber man hat solche Hülen auch künstlich angelegt.

Die Qualität des Wassers, das man damit zur Verfügung hatte, kann man sich vorstellen. Typhus und Viehkrankheiten grassierten.

"Für uns tät's es scho noch, aber 's Vieh saufts nemme" ist ein hierzulande noch heute bekannter Spruch. In regenarmen Zeiten holten

Bauern, die ein Pferdegespann besaßen, Trinkwasser in Fässern aus dem nächstgelegenen wasserführenden Tal und verkauften

es an die anderen Dorfbewohner.

1866 entwarf der Wasserbau-Ingenieur und königlich-württembergische Baurat Karl Ehmann den Plan, Wasser aus den Flußtälern

auf die Alb hinaufzupumpen. Aber die Albdörfer wollten gar nicht: "Mir häbe des scho immer so g'hett!", und es sei zu teuer, und

funktionieren würde es sowieso nicht.

Schließlich war man in drei Dörfern bereit, sich auf die Sache einzulassen. Das erste Pumpwerk wurde in Teuringshofen gebaut (hier)

und förderte ab 1871 Wasser aus dem Flüßchen Schmiech hinauf zu den Dörfern Justingen, Ingstetten und Hausen.

Daraufhin wollten nun doch alle Albdörfer mit fließendem Wasser beliefert werden, und die übrigen Werke, die Ehmann geplant hatte,

wurden innerhalb der nächsten Jahre Jahre gebaut. In den 1920er Jahren bezogen rd. 100.000 Albbewohner ihr Wasser von einem der

Albwasser-Pumpwerke.

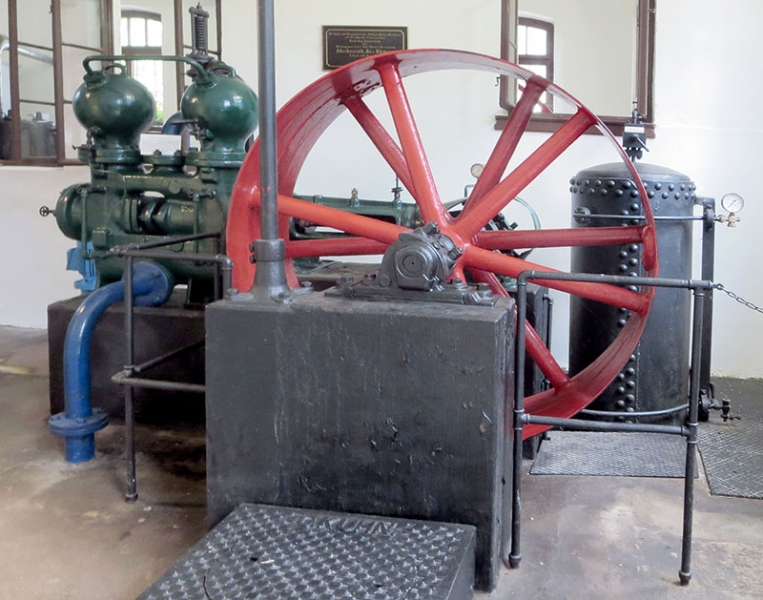

Das ist das Pumpwerk von Teuringshofen ...

... und das Flüßchen, das ihm das Wasser liefert:

Außen am Pumpwerk:

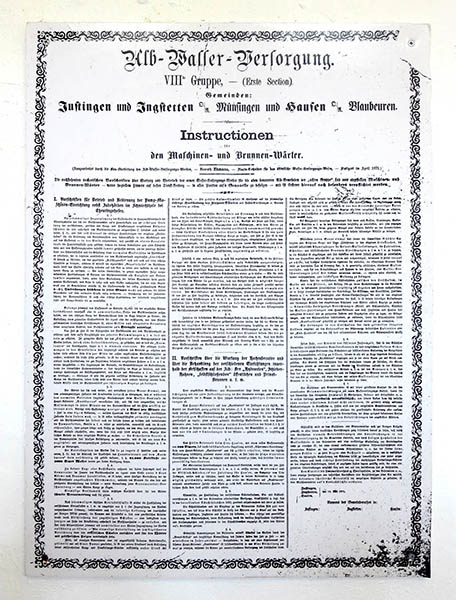

Mit "8. Gruppe" ist die Gruppe der Dörfer gemeint, die eine gemeinsame Wasserleitung hatten. Es waren ja von Anfang an eine

ganze Reihe von Pumpwerken für jeweils mehrere Dörfer geplant, und in diesem Gesamtvorhaben lief Teuringshofen als "8. Gruppe".

Vorgesehen waren hierfür sechs Dörfer, von denen aber drei nicht zur Beteiligung bereit gewesen waren.

Am diesjährigen "Tag des offenen Denkmals" habe ich mir das Pumpwerk von innen angeschaut. Im Vorraum hängt noch die Tafel

mit den "Instructionen für den Maschinen- und Brunnen-Wärter" vom April 1871

Die Maschinen verstehe ich zwar nicht, aber ich habe sie für euch so gut fotografiert, wie es in der Enge möglich war.

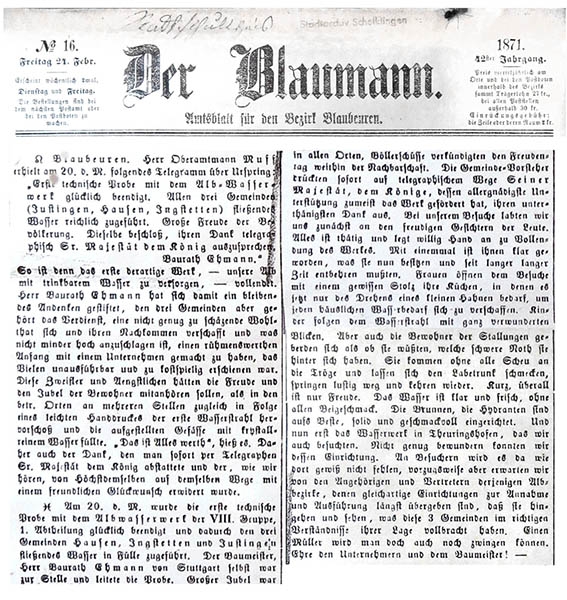

In dem Raum unterm Dach sind ein paar Geräte und Schriftstücke ausgestellt, die mit dem Werk zu tun haben. Darunter ist auch

eine Seite aus dem Amtsblatt für den Bezirk Blaubeuren, "Der Blaumann", vom 24. Februar 1871, in der über die "erste technische

Probe mit dem Albwasserwerk" berichtet wurde.

Am 20. d. M. wurde die erste technische Probe mit dem Albwasserwerk der VIII. Gruppe, 1. Abtheilung, glücklich beendigt

und dadurch den drei Gemeinden Hausen, Ingstetten und Justingen fließendes Wasser in Fülle zugeführt. Der Baumeister

Herr Baurath Ehmann von Stuttgart selbst war zur Stelle und leitete die Probe. Großer Jubel war in allen Orten, Böllerschüsse

verkündigten den Freudentag weithin der Nachbarschaft. (...) Mit einemmal ist ihnen klar geworden, was sie nun besitzen und

seit langer langer Zeit entbehren mußten. Frauen öffnen dem Besucher mit einem gewissen Stolz ihre Küchen, in denen es jetzt

nur des Drehens eines kleinen Hahnen bedarf, um jeden häuslichen Wasserbedarf sich zu verschaffen. Kinder folgen dem

Wasserstrahl mit ganz verwunderten Blicken. Aber auch die Bewohner der Stallungen geberden sich als ob sie wüßten, welche

schwere Noth sie hinter sich haben. Sie kommen ohne alle Scheu an die Tröge und lassen sich den Labetrunk schmecken,

springen lustig weg und kehren wieder. Kurz, überall ist nur Freude. Das Wasser ist klar und frisch, ohne allen Beigeschmack.